Die DigitalChangeMaker über KI: Haltung und Partizipation

Die DigitalChangeMaker über KI: Haltung und Partizipation

29.07.25

Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass wir im Rahmen eines Sprint-Prozesses studentische Forderungen zum Umgang mit KI an Hochschulen erarbeitet und veröffentlicht haben. Dabei haben wir damals explizit betont, dass diese Positionen einen Work-In-Progress darstellen, denn: Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die sich rasant weiterentwickelt und somit auch die Hochschulen zu Veränderungen antreibt. Nach einem Jahr wollen wir daher unsere Positionen erneut aufgreifen, überarbeiten und schärfen: Was hat sich verändert? Wo stehen wir vor allem mit Blick auf die studentischen Forderungen, jetzt und mittelfristig? Wo können und müssen die Positionen geschärft werden? Unsere überarbeiteten Positionen werden wir in diesem und den drei folgenden Blogbeiträgen präsentieren. Bleibt gespannt auf neue Impulse, aber auch auf gestärkte Forderungen!

Unsere Reihe an Blogbeiträgen starten wir heute mit dem Themenfeld Haltung und Partizipation, weil diese beiden Aspekte eine notwendige Basis und den Ausgangspunkt für jede weitere Auseinandersetzung bilden. Wir sehen Partizipation als Voraussetzung für Legitimität, während Haltung die Diskurse strukturiert, die epistemischen Voraussetzungen schafft und institutionelles Handeln prägt. Haltung bildet den Möglichkeitsraum, in dem überhaupt erst diskutiert, gestaltet und entschieden werden kann.

- Auf dieser Basis können Regelungen entstehen (Themenfeld 2), die nicht auf Angst oder Kontrolle, sondern auf Ermöglichung und Orientierung basieren. Sie strukturieren den Möglichkeitsraum, den die Haltung eröffnet hat, und schaffen Verlässlichkeit für alle Beteiligten.

- Damit dieser Raum nicht exklusiv bleibt, müssen Zugangshürden gezielt abgebaut werden. Digitale Teilhabe (Themenfeld 3) sorgt dafür, dass alle Studierenden – unabhängig von technischer Ausstattung, Vorwissen oder individuellen Bedarfen – diesen Möglichkeitsraum auch tatsächlich betreten können.

- Schließlich ist es die Qualifizierung (Themenfeld 4), die zur aktiven Mitgestaltung befähigt. Nur wer versteht, wie KI funktioniert und welche Chancen und Risiken sie birgt, kann sich selbstbestimmt und wirksam einbringen – im Studium, in der Lehre und darüber hinaus.

Von einer progressiven Haltung zu einem kritisch-optimistischen Diskurs

In unserem ursprünglichen Beitrag stand vor allem eine konstruktive Haltung gegenüber der Nutzung von KI im Vordergrund. Der hochschulische Diskurs war 2023 und 2024 stark geprägt von Misstrauen, Reglementierung und moralischer Skepsis, vor allem gegenüber Studierenden, die KI nutzten. Vor diesem Hintergrund wollten wir gezielt ein Gegengewicht zur defizitorientierten Rhetorik setzen. Statt uns an Warnungen und Verboten zu beteiligen, wollten wir die Potenziale von KI sichtbar machen und studentische Handlungsfähigkeit sowie Gestaltungskompetenz in den Mittelpunkt rücken.

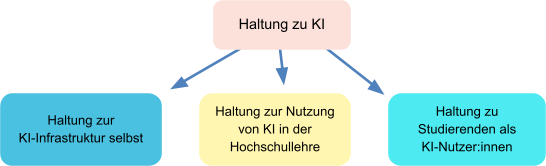

Durch die Entwicklungen im vergangenen Jahr wurde für uns erstens deutlich, dass sich nicht mehr von einer Haltung zu KI sprechen lässt, sondern der Diskurs eine Differenzierung zwischen verschiedenen Haltungen im Kontext von KI verlangt. Unseres Erachtens kann man zwischen der Haltung zur KI-Infrastruktur selbst, der Haltung zur Nutzung von KI in der Hochschullehre, und der Haltung zu Studierenden als KI-Nutzer:innen unterscheiden. Zweitens bedarf es einer teils kritischen Erweiterung unserer Positionen: Während der Fokus unserer Standpunkte im vergangenen Jahr eher auf progressiven Forderungen lag, verschieben wir die Perspektive nun hin zu einer kritisch-optimistischen Haltung.

Dass eine kritische Positionierung notwendig ist, zeigt sich vor allem in Bezug auf die Haltung zur KI-Infrastruktur selbst – also der Blick auf die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen, unter denen KI-Technologien entwickelt und verbreitet werden. Darunter fallen etwa die Abhängigkeit von Big-Tech-Unternehmen, Risiken in Bezug auf Datenschutz, mangelnde Transparenz und ökologische Auswirkungen. Wir fordern eine kritisch-reflektierte Haltung zu Fragen wie „Wer entwickelt und kontrolliert KI? Welche Interessen stecken dahinter?”. Das betrifft jeden, der sich individuell mit KI auseinandersetzt, stellt aber auch Hochschulen vor die Herausforderung, sich zu positionieren: „Wie gehen wir als Hochschule damit um?”. Hier fordern wir Hochschulen auf, Haltung zu zeigen – im Sinne der Übernahme von Verantwortung für die aktive und reflektierte Gestaltung von KI in der Hochschullehre.

Die Haltung zur Nutzung von KI in der Hochschullehre betrifft Fragen wie: „Wie stehen wir dazu, dass KI-Tools zum Lernen, Schreiben oder Reflektieren eingesetzt werden? Welche Nutzung ist erwünscht, erlaubt oder problematisch – und warum?” An dieser Stelle beobachten wir, dass die Relevanz und entsprechend auch der Einsatz von KI in der Hochschullehre schon breiter akzeptiert sind als vor einem Jahr, sich aber beispielsweise noch Bedarfe in Bezug auf das Bewusstsein für die Reproduktion von Machtverhältnissen durch KI zeigen. So bedarf es unter anderem der Reflexion unterschiedlicher Zugangsvoraussetzungen digitaler Teilhabe von Studierenden (mehr dazu im Blogbeitrag zu Themenfeld 3 – Digitale Teilhabe.

Das zeigt sich auch auf der Beziehungsebene zwischen Lehrenden und Studierenden, auf der die bestehenden Machtasymmetrien verstärkt werden. Besonders sichtbar wird das bei der Frage, wer eigentlich festlegt, was als erlaubte Nutzung von KI gilt. In vielen hochschulischen Kontexten beobachten wir zudem, dass Studierenden pauschal mit Misstrauen begegnet wird, sobald sie KI-Tools nutzen. Das erschwert es, eine offene Lernkultur zu etablieren, die von Vertrauen und Eigenverantwortung geprägt ist. Der Diskurs richtet sich damit oft nicht primär gegen KI an sich, sondern gegen diejenigen, die sie verwenden. Die eigentliche Herausforderung ist daher weniger „Wie halten wir es mit KI?“, sondern vielmehr: “Wie halten wir es mit Studierenden, die KI in ihre Lernpraxis integrieren?”. Deshalb unterscheiden wir drittens eine Haltung gegenüber Studierenden als KI-Nutzer:innen. Wir plädieren für eine wertschätzende Haltung gegenüber Studierenden, die ihnen Eigenverantwortung, Urteilskraft und Gestaltungswille zutraut, anstatt sie unter pauschalen Täuschungsverdacht zu stellen.

Wir sehen diese Dreiteilung in verschiedene Haltungen im Kontext von KI als notwendig, weil sich viele Spannungen und Missverständnisse genau an den Schnittstellen dieser drei Aspekte entzünden – in Seminaren, Prüfungen, Strategiepapieren, Gremiensitzungen und im allgemeinen Diskurs. Indem wir sie explizit benennen, schaffen wir eine Grundlage für einen differenzierteren, reflektierten und konstruktiven Umgang mit KI an Hochschulen.

Von intransparenten Top-Down-Entscheidungen zu partizipativen Bottom-Up-Strukturen

Während im vergangenen Jahr kaum Strategien und Regeln zum Umgang mit KI vorhanden waren, beobachten wir, dass sich inzwischen mehr Hochschulen dazu positionieren und entsprechende Strategien entwickeln. Das Problem: Meist wird die Verantwortung für Entscheidungsprozesse von den Hochschulleitungen nach unten an die Fakultäten und einzelne Lehrpersonen delegiert, was die Hochschulleitungen entlastet. Es gibt aufgrund fachlicher Unterschiede nachvollziehbare Gründe, warum Regelungen zum Umgang mit KI dezentral in den Fachbereichen getroffen werden sollten. Aber was auf den ersten Blick wie Freiheit und Autonomie aussieht, erleben wir in der Praxis oft als eine Strategie, die Unsicherheiten verstärkt und Innovationen ausbremst. In der Abwesenheit zentraler Orientierung entsteht, was wir „Regelwüsten“ nennen – ganze Fakultäten oder Studiengänge, in denen keine Regelungen zum Umgang mit KI existieren und in denen das Thema in Lehrveranstaltungen kaum oder gar nicht adressiert wird.

Deshalb fordern wir: Hochschulen müssen klare Rahmen schaffen, damit Bottom-Up-Prozesse überhaupt greifen können. Dazu gehören:

- Verbindlichkeit: Beteiligung darf nicht vom guten Willen Einzelner abhängen, sondern muss strukturell verankert und verstetigt sein.

- Ressourcen: Zeit, Personal und finanzielle Mittel sind Voraussetzungen für echte Mitgestaltung.

- Räume: Es braucht geschützte, moderierte Räume für Dialog, Konfliktbearbeitung und gemeinsame Aushandlungsprozesse.

Nach wie vor vertreten wir die Position, dass Studierende stärker in die Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse rund um Nutzung, Regelung und Bereitstellung von KI miteinbezogen werden sollten. Damit Beteiligung nicht nur auf symbolischer Ebene verharrt, muss studentische Partizipation strukturell abgesichert und im besten Fall langfristig etabliert und verstetigt werden. Das könnte konkret bedeuten, dass Studierende Stimmrecht in hochschulischen KI-Gremien erhalten, aber auch, dass Räume des Austausches etabliert werden. Es braucht außerdem systematische Feedbackstrukturen; einerseits zur Evaluation von KI-gestützter Lehre und andererseits zu studentischer Mitarbeit in strategischen Entscheidungsprozessen. Und nicht zuletzt muss studentisches Engagement auch finanziell unterstützt werden, zum Beispiel durch den Aufbau von KI-Tutor:innenprogrammen, die Peer-to-Peer-Kompetenzaufbau ermöglichen (mehr dazu im Blogbeitrag zu Themenfeld 4 – Qualifizierung).

Wir fordern jetzt

1. Haltungsentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe verstehen

Hochschulen müssen Formate etablieren, in denen Lehrende, Studierende und weitere Akteur:innen gemeinsam Haltungen zur Nutzung von KI entwickeln, reflektieren und verbindlich kommunizieren.

2. Vertrauensräume schaffen

Austauschformate, die Unsicherheiten (zum Beispiel über rechtliche Graubereiche) adressieren und zu gegenseitigem Verständnis führen, sollen gefördert und hochschulweit sichtbar gemacht werden.

3. Studierende als Mitgestaltende anerkennen

- aktive und verbindliche Einbindung in KI-Strategieprozesse, zum Beispiel über Beteiligung in Taskforces, KI-Gremien mit Stimmrechten oder Ethikräten

- Förderung studentischer KI-Tutor:innenprogramme oder Peer-Learning-Formate

- Sichtbarkeit studentischer Perspektiven in öffentlichen Dokumenten und Gremienarbeit

4. Ressourcen für Partizipation bereitstellen

Partizipation kostet Zeit, Engagement und Arbeit. Deshalb fordern wir gezielte finanzielle, strukturelle und zeitliche Ressourcen – etwa über Budgets für studentische Beteiligungsprojekte.

5. Verantwortung klar benennen und strukturieren

Hochschulleitungen dürfen Verantwortung nicht allein auf Lehrende abwälzen. Sie müssen für klare, transparente Rahmenbedingungen sorgen und Partizipation aktiv fördern.

Wir fordern mittelfristig:

1. Institutionalisierung studentischer Feedbackformate

Es sollte regelmäßige, strukturierte Evaluationen von KI-gestützten Lehrformaten durch Studierende geben – mit Rückkopplungsschleifen und Konsequenzen.

2. Verankerung partizipativer Haltung in Hochschulstrategien

Hochschulen sollen in ihren Leitbildern, Strategien und Zielvereinbarungen explizit auf partizipative Prozesse und dialogische Haltung eingehen – auch im Kontext KI.

3. Forschung zur Beziehungskultur in der KI-Lehre fördern

Es braucht empirische und konzeptionelle Auseinandersetzungen mit Vertrauen, Verantwortung und Partizipation im digitalen Hochschulkontext.

4. Berücksichtigung studentischer Perspektiven in geförderten KI-Projekten

In KI-Projekten mit öffentlicher Förderung sollte die studentische Perspektive systematisch einbezogen werden – etwa durch die Beschäftigung studentischer Mitarbeitender mit klar definierten Mitgestaltungs- und Reflexionsaufgaben.

Call to Action

Unsere Positionierung ist kein fertiger Entwurf, sondern ein Beitrag zum Diskurs – offen für Ergänzungen, Kritik und neue Perspektiven. Haltung entsteht im Gespräch, im Widerspruch, in der Praxis. Deshalb laden wir euch ein, mitzudenken, mitzusprechen und mitzugestalten.

Kennst du gelungene Beispiele, wie Haltung zu KI an deiner Hochschule reflektiert, entwickelt oder verändert wird? Gibt es Formate, Projekte oder Gespräche, die Vertrauen gefördert oder Perspektiven verschoben haben? Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren oder schick uns eine Nachricht via E-Mail.

Wenn du unsere Position teilst, hilf mit, sie sichtbar zu machen: Leite den Beitrag weiter, bring ihn in Diskussionen ein, nimm ihn mit in Gremien oder Teamrunden. Denn Haltung verändert sich nicht allein, sondern im Austausch.

Die neue Online-Befragung im Rahmen des studentischen KI-Sprints der DigitalChangeMaker-Initiative will studentische Perspektiven auf KI im Hochschulkontext sichtbar zu machen – differenziert, kritisch und konstruktiv. Jetzt an der Umfrage teilnehmen!

Autorinnen

Sarah Becker studiert im Master Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum mit einem persönlichen Fokus auf Technikphilosophie und Technikethik, insbesondere mit Schwerpunkt auf Bildungstechnologien und Künstliche Intelligenz. Dort arbeitet sie als studentische Mitarbeiterin in verschiedenen Projekten, berät Lehrende zu digitalen Lehr-Lernkonzepten und veranstaltet Workshops für Studierende zum Thema Künstliche Intelligenz. Sie setzt sich für studentische Partizipation im Diskurs zu generativer KI und für die Vermittlung von KI-Kompetenzen an Studierende ein.

Annalisa Biehl studiert im Master Erziehungswissenschaft an der Universität Münster. Neben ihrem Studium engagiert sich hochschulpolitisch in Fachschaft sowie AStA und arbeitet sie als Hilfskraft an den Universitäten Münster, Bielefeld sowie Konstanz. Im Rahmen dieser Tätigkeiten beschäftigt sie sich vornehmlich mit Fragen von Partizipation, Diversität und Nachhaltigkeit im Kontext von Lehrer:innenbildung und Hochschulforschung.

Mauritz Danielsson

Mauritz Danielsson

Peter van der Hijden

Peter van der Hijden