Inspiration ohne Tragwerk: KI-Einsatz im Architekturstudium

Inspiration ohne Tragwerk: KI-Einsatz im Architekturstudium

06.11.25

Eingebundene KI-Funktionen werden immer alltäglicher – auch in der Architektur. Wie lassen sich die damit einhergehenden Möglichkeiten und Grenzen im Architekturstudium praktisch erfahrbar machen, insbesondere während der Entwurfsphase? Erkenntnisse aus einem Tool-Testjahr an der Hochschule Koblenz.

Ein Bürogebäude oder das Familienhaus – designt von künstlicher Intelligenz?

In dieser Vorstellung steckt eine realistische Zukunftsvision. KI-basierte Funktionen finden sich längst nicht mehr nur in isolierten Tools. Mehr und mehr werden sie in vielen Bereichen selbstverständlicher Teil von Software, welche das Arbeitsleben prägt.

Das gilt auch für die Architektur, in der inzwischen zahlreiche Tools mit KI-Funktionen und -Erweiterungen werben. Manche Software preist sich dabei gar als Allzwecklösung an, in der die Architekt:innen nur mehr an ein paar Schiebern drehen müssen, um die Wünsche der Bauherren zu erfüllen.

Prompting, das neue Modellieren?

Doch wie weit reichen diese Versprechungen tatsächlich und was bedeutet die neue Technologie für die Zukunft der Architekturpraxis – und damit für deren Studium und Lehre? Diesen Fragen ist der Studiengang Architektur der Hochschule Koblenz im vergangenen Jahr in mehreren Tool-Selbstversuchen nachgegangen. Im Wintersemester 2024/25 standen dabei zunächst im Rahmen eines Stehgreif-Bausteins des dritten Bachelor-Fachsemesters Generatoren im Fokus, die in den Bereichen 3D-Modellierung, Computervisualisierung und Grafikbearbeitung aushelfen können. Anstelle des traditionellen Modellierens ist dabei das Prompting getreten, die KI-gestützte 3D-Modellierung benötigt lediglich simple Skizzen. Zum Einsatz kamen ChatGPT fürs Prompting, Stable Diffusion (inkl. des AI Visualizers für ArchiCAD) als Bild-zu-Bild-Generator oder Meshy AI für die 3D-Modellierung.

Im von Prof. Marc Immel gemeinsam mit Daniel Degner und Jan Lukas Krempin geleiteten Selbstversuch wird jedoch schnell klar: Ohne mannigfaltige Anpassungen würde es sich in solchen Gebäuden kaum leben lassen. Der Output mag visuell attraktiv sein und hiermit lassen sich zum Beispiel verschiedene Fassadenoptionen miteinander vergleichen. Sinnvoll umsetzbare Entwürfe entstehen allerdings nicht.

BIM-Modell in Sekunden

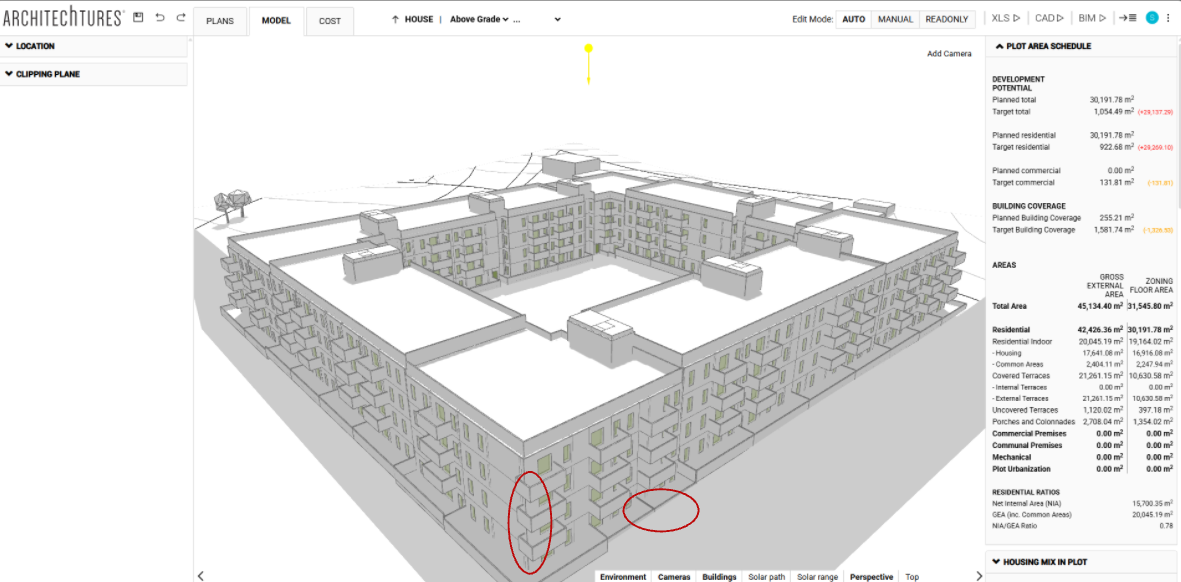

Auf der einen Seite visuell nüchterner, auf der anderen Seite mit einem höheren Anspruch an die praktische Umsetzbarkeit, kommt die Browser-Anwendung Architechtures (Smartscape Studio) daher. Über die Eingabe der Designkriterien wird mit dem Tool das BIM-Modell eines Wohnkomplexes mit Tiefgarage generiert und angepasst. Liegt hier also die Zukunft der Architektur?

Im Sommersemester 2025 haben Prof. Marc Immel, Studierende der Architektur aus verschiedenen Semestern in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Kultur der Digitalität an der Hochschule Koblenz“ (KuDiKo) wiederum den Test gewagt und Architechtures in die Entwurfsphase eingebunden.

Mit Prompting ist es hier nicht getan und die Einarbeitung benötigt ihre Zeit – was nicht unbedingt von Nachteil sein muss, die Glaubwürdigkeit sogar unterstützen kann. Trotzdem hat sich hier bereits die Frage gestellt, worin nun eigentlich der KI-Vorteil gegenüber herkömmlichen Generatoren liegt.

Auf den ersten Blick liegt die Antwort im Entwurf: Aus den vorgegebenen Parametern „baut“ Architechtures in wenigen Augenblicken Modelle. Sogar komplexe Herausforderungen wie die Unterbringung zum Beispiel von Single-Apartments, Familienwohnungen und Gemeinschaftsräumen auf einer Ebene, meistert das Tool dabei ohne Probleme. Solche Szenarien sind es, die normalerweise oft einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Zudem kann man über Open Street Maps die Umgebung einbinden, die Topologie wird entsprechend miteingeplant. Zur Nachbearbeitung lässt sich das BIM-Modell in gängige Software wie ArchiCAD übertragen.

Würde man hier wohnen wollen?

Wiederum wird allerdings schnell klar: Ohne umfassende Nachbearbeitung wird aus diesen Entwürfen kein realistischer Wohnraum. Fahrstuhlschächte ohne Ausgang, tragende Wände, die sich plötzlich im Nichts auflösen, Mauerwerk mit einer Breite von wenigen Millimetern, eine in der Küche platzierte Toilette oder Balkone, auf denen man den Nachbarn von gegenüber die Hand schütteln kann: Das Leben in diesen Gebäuden dürfte sich ein wenig abenteuerlicher gestalten, als den meisten lieb ist.

Typische KI-Kinderkrankheiten? Möglich. Allerdings sind die Änderungsanforderungen so hoch, dass man quasi von Null anfangen muss, was den Nutzen der Entwürfe in Frage stellt. Hinzu kommen technische Probleme in der Übertragung oder Ansicht. Auch die Übertragung der Dateien vom Vermessungsamt gestaltet sich schwierig, und Open Street Maps gerät an seine Grenzen. Für die Stadtplanung ist das Tool zudem kaum geeignet, da sich nur ein begrenzter Radius einstellen lässt. Eine ausführliche kritische Auseinandersetzung mit diesen Problematiken lässt sich in einem Bericht der Universität São Judas Tadeu, São Paulo nachlesen, wo das Tool ebenfalls Anwendung fand.

Letztlich bleibt wiederum in erster Linie der Vorteil der Inspiration. Manche der generierten Lösungen sind unkonventionell, laden insofern dazu ein, außerhalb der gängigen Wege zu denken – oder sich bewusst zu machen, weshalb sich diese Wege eben doch etabliert haben. Ein Fazit ist daher zugleich, dass sich das Tool nur für höhere Semester eignet, die mit bestehenden Regeln vertraut sind in der Lage sind, Probleme zu erkennen.

Vielleicht zeigt der Test dennoch auf, wohin es geht mit der Zukunft der Architektur geht. Aber für den Moment besteht eher Erleichterung: Die Gefahr, dass die herkömmliche Arbeit von Architekt:innen zeitnah durch KI ersetzt wird, erscheint zumindest mit den getesteten Tools nicht allzu hoch.

Objekte ohne Seele

Türen lassen sich nachträglich einbauen, Balkone versetzen. Ein Aspekt aber, der sich durch alle getesteten KI-Anwendungen zieht, lässt sich selbst mit starken Änderungen kaum übertünchen: Den generierten Entwürfen fehlt die Individualität. Bearbeiten zehn Studierende dasselbe Quartier, werden am Ende zehn sehr unterschiedliche Varianten herauskommen. Die Entwürfe von Architechtures hingegen sind sich stets sehr ähnlich und haben den Charme eines Reihen-Hochhauses. Die individuelle Handschrift der Entwerfenden fehlt. Und gibt man einem Generator vor, ein Gebäude solle zum Beispiel dem Stil von Zaha Hadid nachempfunden sein, mag zwar ein gefälliges Modell entstehen – ein eigener Stil bildet sich jedoch nicht heraus.

Dabei macht gerade das den Reiz an der Architektur aus, für Lehrende und Studierende, aber auch für viele Bauherren. „In der Architektur steckt mehr, als man äußerlich wahrnehmen kann“, formuliert es Prof. Immel.

Möglich also, dass irgendwann das Familienhaus allein durch KI designt wird. Ob das wünschenswert ist, bleibt zumindest aus Sicht der Architektur gegenwärtig fraglich.

Mauritz Danielsson

Mauritz Danielsson

Peter van der Hijden

Peter van der Hijden

Annalisa Biehl

Annalisa Biehl