Agile Arbeitsstrukturen im Projektalltag – Ein Erfahrungsbericht aus dem HigHRoQ-Projekt an der TH Rosenheim

Agile Arbeitsstrukturen im Projektalltag – Ein Erfahrungsbericht aus dem HigHRoQ-Projekt an der TH Rosenheim

16.10.25

In diesem Blogbeitrag wird ein Projekt der Technischen Hochschule Rosenheim vorgestellt, in dem Lehrformate nach den Prinzipien von New Work überarbeitet werden. Im Fokus stehen dabei Future Skills wie Selbstmanagement, Problemlösung und der reflektierte Umgang mit Technologien. Das Projekt diente als Experimentierraum, um agile und strategische Methoden zu erproben. Es werden sowohl die gewonnenen Erkenntnisse als auch die Herausforderungen, mit denen die Projektbeteiligten konfrontiert waren, beleuchtet.

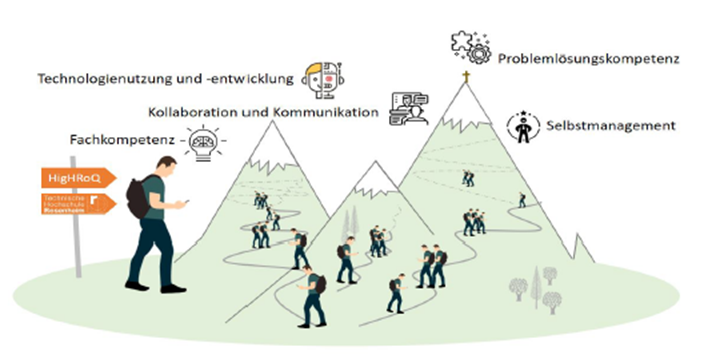

Das HigHRoQ-Projekt – „Hybride, individuelle und greifbare Hochschullehre in Rosenheimer Qualität“, gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, verfolgte das Ziel, durch den gezielten Einsatz digitaler Technologien neue Lernprozesse und individuelle Lernorganisationen zu fördern, die über klassische Präsenzformate hinausgehen. Wir wollten Studierende in ihrer Individualität stärken und auf die Anforderungen der komplexen, unsicheren BANI-Welt vorbereiten (Bushuyev et al. 2023). Die BANI-Welt beschreibt eine moderne Realität, die von Brüchigkeit, Angst, Nichtlinearität und Unverständlichkeit geprägt ist, und insbesondere emotionale und psychologische Reaktionen auf komplexe Veränderungen betont. Im Gegensatz zur VUCA-Welt, die vor allem strategische Unsicherheiten und rationale Komplexität beschreibt, rückt BANI die Fragilität und Überforderung von Menschen und Systemen stärker in den Fokus. In diesem Kontext rücken Future Work Skills wie Selbstmanagement, Problemlösung, Kollaboration, Kommunikation und der reflektierte Umgang mit Technologien in den Fokus (Ehlers 2022). Metaphorisch gesehen, begaben wir uns auf eine Bergtour: Studierende betrachteten wir als Wandernde, die mit unserer Unterstützung ihr individuelles Kompetenzprofil entwickeln. HigHRoQ verstand sich als Unterstützungssystem auf dieser Route.

Das Projekt entwickelte sich zu einem Experimentierraum, in dem wir agile und strategische Methoden erprobten, um Verantwortung, Transparenz und kontinuierliche Weiterentwicklung zu fördern. Dabei stellen insbesondere die starren hochschulischen Rahmenbedingungen unsere agile Arbeitsweise immer wieder vor Herausforderungen. Flexibilität, Mut und Durchhaltevermögen waren gefragt, um trotz struktureller Hürden innovative Prozesse zu gestalten und lebendig zu halten. Beispielsweise stellte sich die Nutzung digitaler Kollaborationstools als erhebliche Hürde heraus. Miro, ein für agiles Arbeiten sehr geeignetes Tool, war aus datenschutzrechtlichen Gründen an unserer Hochschule nicht zugelassen. Die vorgeschlagene Alternative Collaboard erwies sich als wenig benutzerfreundlich und konnte unsere Arbeitsweise nicht sinnvoll unterstützen. Nach viel Aufwand und Frustration erfolgte schließlich eine erneute Umstellung auf das Zoom Whiteboard. Diese wiederholten Toolwechsel machten deutlich, wie stark technische und rechtliche Einschränkungen agile Prozesse ausbremsen können.

Bis zum Projektende zum Jahresende 2025 nutzen wir die verbleibende Projektzeit gezielt zur Sicherung unserer Erfahrungen. Eine interne Befragung aller Projektbeteiligten – mittels Fragebogen mit offenen und geschlossenen Fragen – sollte ein ehrliches, vielschichtiges Bild der Zusammenarbeit liefern. Grundlage waren die drei Dimensionen Struktur, Strategie und Kultur. Die Mittelwerte lagen durchweg im oberen Drittel und zeugen von hoher Akzeptanz. Die offenen Antworten spiegeln sowohl positive Erfahrungen als auch kritische Aspekte wider.

Im Folgenden werfen wir einen Blick darauf, wie sich unsere Zusammenarbeit entlang der drei Dimensionen Struktur, Strategie und Kultur entwickelt hat und teilen unsere Erfahrungen mit ausgewählten Stimmen aus der Befragung.

Struktur: Vernetzt und agil

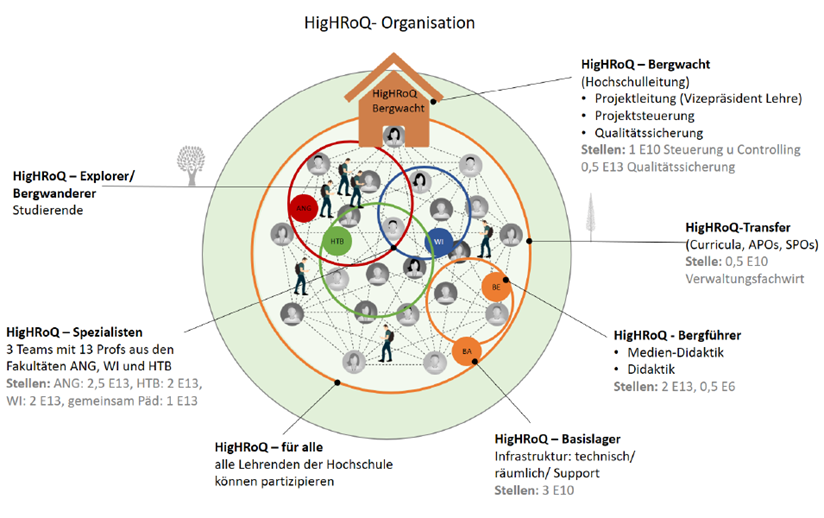

Die Struktur des Projekts war von Anfang an bewusst anders gedacht: Statt eines klassischen, linienförmigen Aufbaus entstand ein offenes Unterstützungssystem, das agile Prinzipien mit klaren Rollen verband – stets orientiert an den Bedarfen von Lehre und Studium. Dabei bildeten folgende Teams das Gerüst:

- Drei fachspezifische Spezialist:innen-Teams aus 13 aktiven Professor:innen und 8 Mitarbeitenden entwickelten praxisnahe, hybride Lehrformate in den Fakultäten ANG, HTB und WI.

- Das Didaktik- und Mediendidaktik-Team (DMT) als Bergführer begleitete hochschulweit Lehrende strategisch und methodisch durch den Wandel.

- Das E-Learning Center (ELC) stellte als Basislager die technische Infrastruktur bereit.

- Die Projektleitung agierte als Bergwacht, sorgte für Koordination, Qualität und strategische Ausrichtung, arbeitete mit dem Transfer-Team zusammen und war dabei eng mit der Hochschulleitung verknüpft.

Trotz formaler Teilprojektstruktur versuchten wir bewusst agil und vernetzt zu arbeiten – mit gemeinsamen Zielbildern, geteilter Verantwortung und regelmäßigem Austausch.

Ein zentrales Tool war MeisterTask, ein webbasiertes Projektmanagement-Tool auf Basis der Kanban-Methode. Es förderte Transparenz, Eigenverantwortung und Übersicht über laufende Aufgaben. Gleichzeitig war es immer wieder eine Herausforderung, dass alle Beteiligten ihre Aufgaben in MeisterTask pflegten und aktiv damit arbeiteten.

Auch unsere Meetingformate wurden flexibel gehandhabt: Jour Fixes, Dailys oder Austauschrunden wurden regelmäßig hinterfragt und je nach Bedarf angepasst. Dabei nahmen die Meetings oft viel Zeit und Koordination in Anspruch.

Gleichzeitig wurde deutlich, dass nicht alle Teams gleichermaßen von den strukturellen Rahmenbedingungen profitieren konnten. Die drei Fakultätsteams (ANG, HTB, WI) arbeiteten räumlich getrennt voneinander und vom zentralen Projektteam. Im Gegensatz dazu teilten sich das E-Learning Center (ELC), das didaktisch-mediendidaktische Team (DMT) und die Projektleitung ein offenes Büro mit flexiblen Arbeitsplätzen, hybriden Meetingräumen und Kommunikationszonen – ein klarer Vorteil für Austausch, Abstimmung und Sichtbarkeit. Für die Fakultätsteams hingegen erschwerte die räumliche Distanz den informellen Austausch, den Wissenstransfer und mitunter das Zugehörigkeitsgefühl zum Gesamtprojekt.

Die Erkenntnis daraus war, dass räumliche Nähe und offene Arbeitsumgebungen wichtige Faktoren sind, um das Gemeinschaftsgefühl und die Zusammenarbeit über verschiedene Teilprojekte hinweg zu stärken. Für zukünftige Vorhaben gilt es deshalb, Wege zu finden, die physische Distanz besser zu überbrücken – sei es durch digitale Tools, regelmäßige persönliche Treffen oder hybride Arbeitsformen.

Insgesamt war die Projektstruktur kein starres Gerüst, sondern ein lebendiges System, das sich mit dem Projekt weiterentwickelt hat – mit dem Ziel, Verantwortung zu fördern, Teilhabe zu ermöglichen und Lernen im Team zu stärken. Aufgrund der Rahmenbedingungen der Hochschule, wie vertragliche Befristungen, wurden Positionen teilweise später als geplant besetzt, Mitarbeitende wechselten im Verlauf oder kündigten, was zusätzliche Herausforderungen für die Teamdynamik und Kontinuität bedeutete.

Strategie: Geteilte Steuerung

Auch wenn die grundlegende Ausrichtung des Projekts durch den Antrag und die Förderzusage der Stiftung Innovation in der Hochschullehre vorgegeben war, setzten wir uns als Ziel, die konkrete Umsetzung möglichst flexibel zu gestalten.

Eine zentrale Rolle in der strategischen Steuerung übernahm das Projektsteuerungsgremium (PSG). Dieses war aus den Leitungen der Teilprojekte zusammengesetzt und trug die Verantwortung für die Koordination der übergeordneten Projektziele sowie den Austausch zwischen den verschiedenen Bereichen. Die Zusammenarbeit im PSG war jedoch nicht immer einfach: Da Personen aus unterschiedlichen Fakultäten und Einrichtungen mit teils verschiedenen Interessen und Perspektiven zusammenkamen, gab es auch unterschiedliche Teilziele, die innerhalb der gemeinsamen Gesamtstrategie ausgehandelt werden mussten. Besonders in diesem Kontext erwies sich der neutrale Prozessbegleiter als wertvoll, da er die kollegiale Aushandlung unterstützte und eine gemeinsame Verständigung erleichterte. Das PSG verstand sich dabei nicht als klassisches Führungsgremium, sondern als ein Ort auf Augenhöhe, der verbindliche Ausrichtungen für das Gesamtprojekt ermöglichte.

Gleichzeitig wurde in den Rückmeldungen der Befragung auch ein Spannungsfeld deutlich: Während viele die Konsensorientierung des PSG als stabilisierend und integrativ empfanden, äußerten einige Teammitglieder den Wunsch nach mehr Entscheidungsgeschwindigkeit und klareren Zuständigkeiten – insbesondere in Phasen, in denen schnelle operative Lösungen gefragt waren.

Die Herausforderung, eine Balance zwischen kollegialer Abstimmung und Handlungsfähigkeit zu finden, wurde im Verlauf des Projekts zu einem unserer zentralen strategischen Lernfelder – mit Erkenntnissen, die auch für zukünftige hochschulübergreifende Projekte von Bedeutung sind.

Kultur: Offenheit, Wertschätzung und Beteiligung

Die Projektkultur war für uns der vielleicht bedeutendste – und zugleich anspruchsvollste – Aspekt unserer Zusammenarbeit. Unser Ziel war klar: Wir wollten eine Atmosphäre der Offenheit, Wertschätzung und Beteiligung schaffen, in der alle Projektbeteiligten sich ernst genommen fühlen – unabhängig von Status, Disziplin oder Funktion. Gerade in einem interdisziplinären, heterogen zusammengesetzten Projektteam war diese Kultur zentral, um Vertrauen, Dialog und gegenseitiges Lernen zu ermöglichen.

Gleichzeitig haben wir erfahren: Kultur ist kein Selbstläufer. Sie entsteht nicht von selbst, sondern muss bewusst gestaltet, gepflegt und immer wieder reflektiert werden. Ein strukturell bedingter Knackpunkt war die räumliche Trennung der Teilprojekte, die es erschwerte, ein gemeinsames Wir-Gefühl über die einzelnen Arbeitseinheiten hinweg zu entwickeln. Während die Zugehörigkeit zum eigenen Teilprojekt meist stark ausgeprägt war, blieb das Gesamtprojekt für viele abstrakter:

Ein weiteres Spannungsfeld zeigte sich im Verhältnis zwischen Hierarchie und Gleichwertigkeit. Zwar setzten wir auf flache Strukturen und eine kollaborative Haltung – doch traditionelle Rollenbilder wirkten in manchen Situationen nach, oft subtil, aber spürbar:

Für uns wurde deutlich: Eine offene, gleichberechtigte Projektkultur lässt sich nicht einfach verordnen. Sie braucht Zeit, Übung und institutionelle Rückendeckung.

Fazit: New Work im Hochschulkontext

HigHRoQ war mehr als ein Projekt – es war ein lernendes System und ein gemeinsamer Raum für Veränderung. Wir haben erlebt, welches Potenzial in neuen Formen der Zusammenarbeit liegt – und welche Herausforderungen überwunden werden müssen, damit diese wirklich wirken. Mit Blick auf den Projektabschluss sichern und teilen wir unsere Erfahrungen bewusst – in der Hoffnung, dass die entwickelten Ansätze auch in anderen Kontexten weiterwirken. Gleichzeitig zeigte die Befragung klar, dass die hochschulischen Rahmenbedingungen weiterhin die größte Hürde für die nachhaltige Einführung neuer Arbeitsweisen darstellen.

Im Projektverlauf sind uns dabei einige zentrale Stolpersteine begegnet: Eine geteilte Strategie schafft nur dann Orientierung, wenn sie kontinuierlich gelebt und reflektiert wird – daran mussten wir immer wieder arbeiten. Die Projektstruktur entwickelte sich flexibel weiter, doch wechselnde Mitarbeitende und späte Stellenbesetzungen durch hochschulische Befristungen erschwerten die Teamkontinuität. Auch die Kultur braucht aktive Pflege, denn Offenheit und Wertschätzung sind keine Selbstverständlichkeit, sondern müssen bewusst gefördert werden, um nachhaltige Veränderungen zu ermöglichen.

Die weiterhin bestehenden starren Strukturen und begrenzten Ressourcen der Hochschule zeigen, dass wirkliche Veränderung auf institutioneller Ebene noch eine große Herausforderung bleibt und aktives Engagement sowie Unterstützung erfordert, damit neue Arbeitsweisen langfristig erfolgreich sein können.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei zwei ehemaligen Projektbeteiligten besonders bedanken, die beide einen maßgeblichen Beitrag geleistet haben, dem Thema „New Work“ einen Raum zum Experimentieren, Fehler machen, und Weiterlernen zu geben. Zum einen richtet sich der Dank an Prof. Martina Zurwehme, die von Projektbeginn an die konzeptionelle Gestaltung aller New Work Maßnahmen initiiert und gesteuert hat. Zum anderen richtet sich der Dank an unseren allparteilichen Projektbegleiter Karl-Heinz Lehner, der unsere kollegialen Aushandlungsprozesse supervisorisch unterstützte und dabei stets den Fokus auf eine offene, wertschätzende und partizipative Projektkultur (zurück-)lenkte.

Quellen und Verweise

Bushuyev, Sergiy; Bushuyeva, Natalia; Murzabekova, Svetlana; Khussainova, Maira (2023): INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE BANI ENVIRONMENT. In: sjaitu, S. 104–115. DOI: 10.37943/14YNSZ2227.

Ehlers, Ulf-Daniel (2022): Future Skills im Vergleich. Zur Konzeption eines allgemeinen Rahmenmodells für Zukunftskompetenzen in der akademischen Bildung. Hg. v. Next Skills. Karlsruhe.

Autorinnen

Rebekka Dees ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt HigHRoQ an der Technischen Hochschule Rosenheim und verantwortet dort den Bereich Evaluation und Wirksamkeitsuntersuchung. Darüber hinaus ist sie als Teil des Projektmanagement-Teams maßgeblich an der Koordination sowie der Durchführung projektbezogener Termine und Veranstaltungen beteiligt. Zusätzlich ist sie als Studiengangsassistenz im Studiengang Ingenieurpädagogik tätig, wo sie in die Administration sowie Weiterentwicklung des Studiengangs eingebunden ist. Sie verfügt über einen Masterabschluss in Pädagogik mit dem Schwerpunkt Organisationspädagogik der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU).

Prof. Dr. Sandra Bley ist seit September 2020 Professorin für Berufspädagogik an der Technischen Hochschule Rosenheim. Zuvor war sie als Oberstudienrätin an beruflichen Schulen in Bayern tätig und hatte eine Assistenzprofessur am Institut für Wirtschaftspädagogik der LMU München inne. Sie promovierte an der LMU und absolvierte dort auch ein Studium der betriebswirtschaftlichen Forschung; ihr Diplom in Wirtschaftspädagogik erwarb sie an der Universität Göttingen. Ihre Schwerpunkte liegen in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, der Professionalisierung von Lehrenden sowie der Transformation in der Beruflichen Bildung. Aktuell ist sie u. a. Studiendekanin für Ingenieurpädagogik (Bautechnik) und leitet das Projekt HigHRoQ mit dem innovativ-digitales Lehren und Lernen entwickelt wird, um so zukünftig die Future Skills der Studierenden zu fördern.

Annika Meier ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule Rosenheim und arbeitet im Projekt HigHRoQ im Bereich Projektmanagement und Didaktik. Als Projektkoordinatorin verantwortet sie zentrale organisatorische Prozesse und ist zudem als Community Managerin für den GründungsHUB Oberbayern, im Gründungszentrum ROCkET, tätig. Sie hat einen Masterabschluss in Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Zuvor leitete sie am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) Projekte im Themenfeld Smart Rural Areas.

Dr. Martina Alles ist seit März 2022 Projektmitarbeiterin an der Hochschule Rosenheim und unterstützt das HigHRoQ-Projekt in den Bereichen Qualitätsmanagement, Evaluation und digitale Lehre. Sie promovierte 2018 an der TU München zu Veränderungsprozessen im Lehrkräftehandeln im Rahmen videobasierter Fortbildung. Zuvor absolvierte sie ihren Master in Bildungsforschung und -management an der LMU München. Martina verfügt über umfassende Erfahrung in wissenschaftlicher Kommunikation sowie in der Entwicklung von Lehr- und Trainingsprogrammen.

Mauritz Danielsson

Mauritz Danielsson

Peter van der Hijden

Peter van der Hijden

Annalisa Biehl

Annalisa Biehl