Empfehlungen des Wissenschaftsrats – in Sketchnotes

Empfehlungen des Wissenschaftsrats – in Sketchnotes

12.07.22

Karl Damke

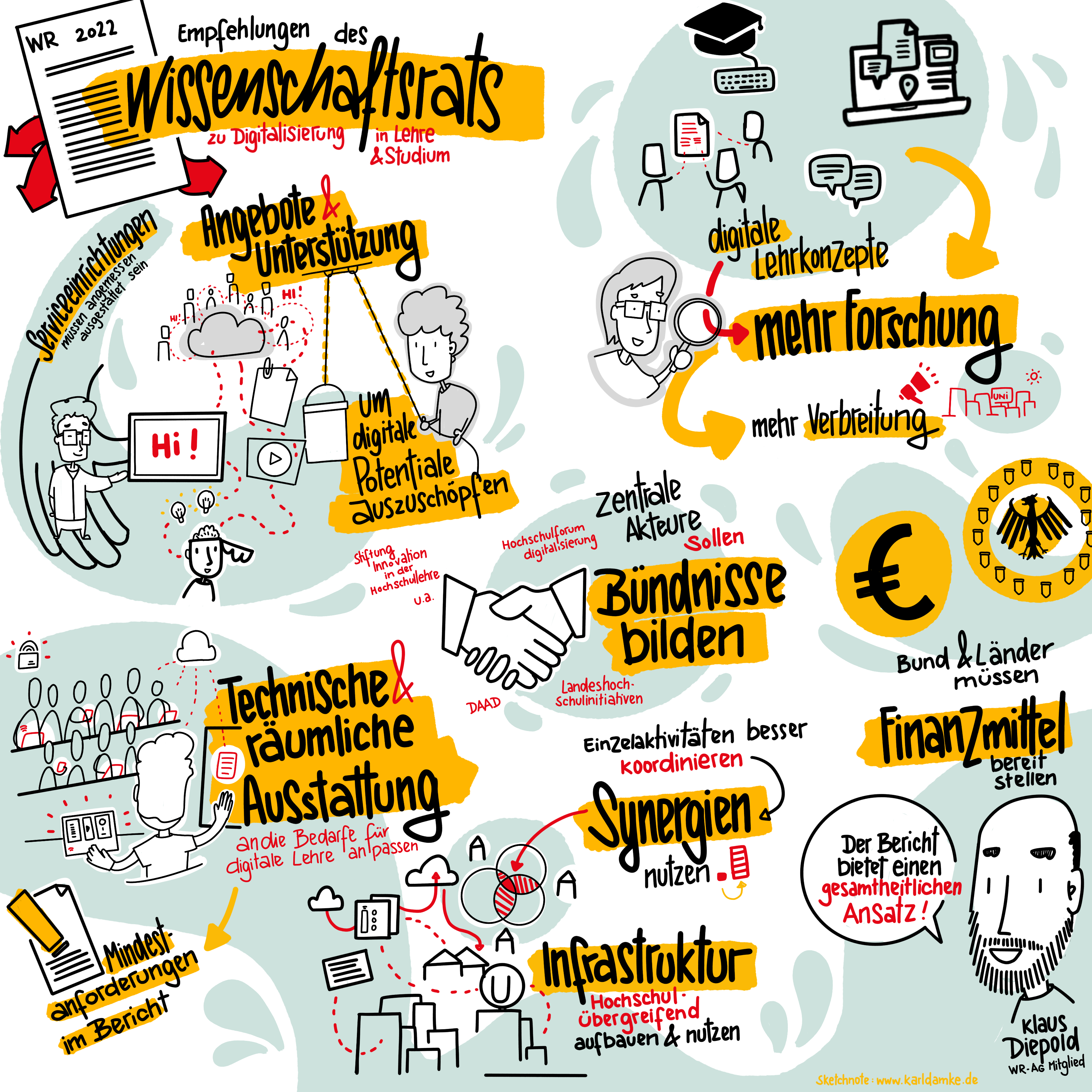

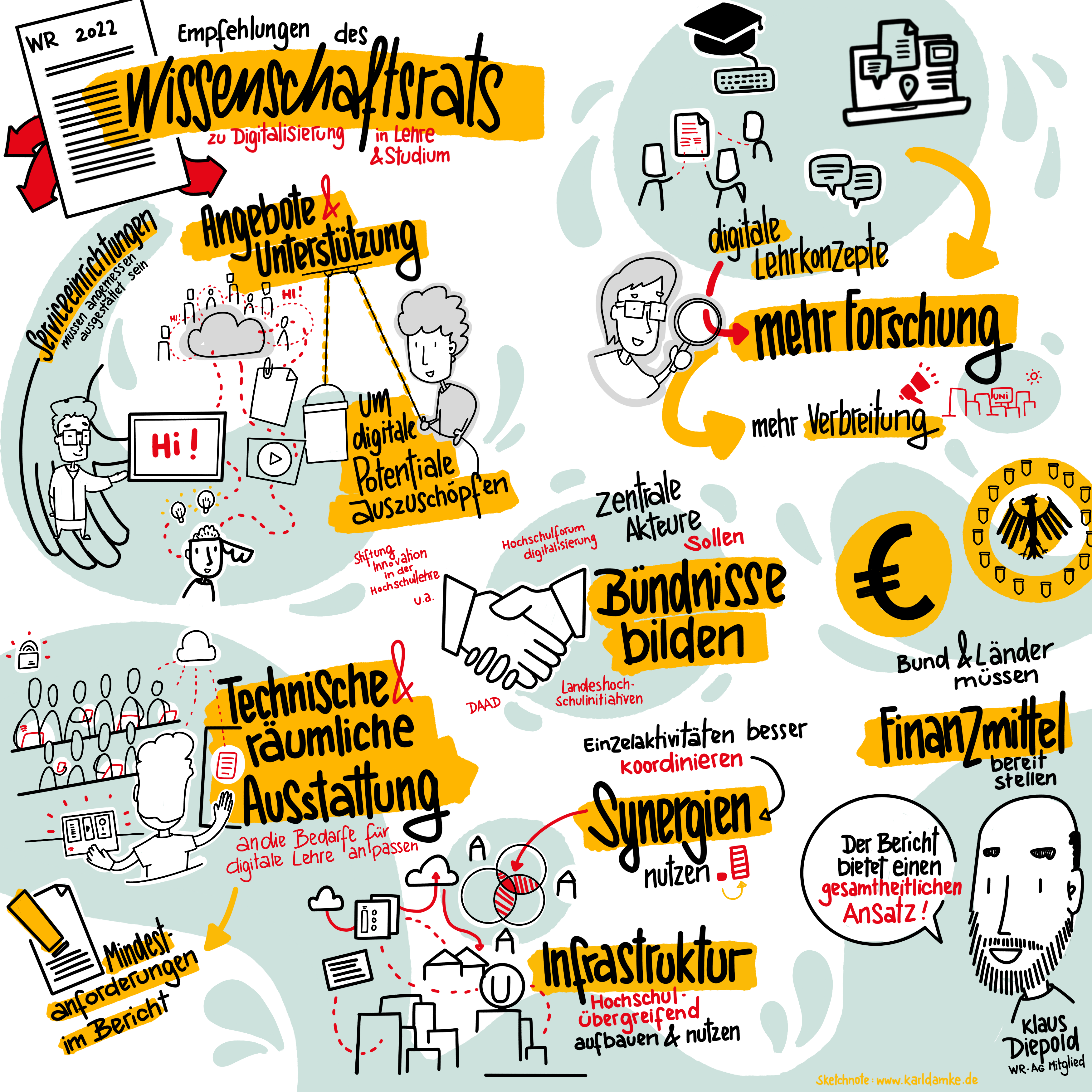

Am Montag, 11. Juli 2022, veröffentlichte der Wissenschaftsrat seine Empfehlungen zur Digitalisierung in Lehre und Studium, die auf den Sommersitzungen in Magdeburg Anfang Juli beschlossen wurden. Die Präsentation der Empfehlungen und deren Diskussion wurde moderiert von Christiane Kling-Mathey, Gäste waren Dorothea Wagner, Nina Dethloff, Klaus Diepold und Marie Müller.

Die wichtigsten Aussagen des Gesprächs, das in voller Länge auf Youtube zur Verfügung steht, wurden für uns von Karl Damke in Sketchnotes umgesetzt. Mit der visuellen Pointierung des Papiers lädt das Hochschulforum Digitalisierung zur weiteren Diskussion der Empfehlungen durch die Community ein.

Ähnliche Beiträge

Vom Handschlag zu UniDig: Schwedens Weg zu einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur

Schwedens Universitäten haben vor kurzem einen Durchbruch erzielt, indem sie sich unter dem Namen „UniDig“ eine Allianz geschaffen haben, die einen neuen Standard für die Zusammenarbeit im Hochschulbereich setzt. Das schwedische Modell, wie auch die deutschen Hochschulen und das HFD die nationalen Herausforderungen meistern können, indem sie zusammenarbeiten, aktiv werden und digitale Dienste gemeinsam nutzen.

Mauritz Danielsson

01.10.25

Mauritz Danielsson

01.10.25

EU-Interventionen in der Hochschulbildung – Mehr Wirkung mit weniger Aufwand?

Am 16. Juli 2025 hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag für die Erasmus+ Verordnung 2028-2034 veröffentlicht. In diesem Artikel denkt Peter van der Hijden darüber nach, wie das Programm mit weniger Aufwand eine größere Wirkung erzielen könnte. Er erörtert Schlüsseldossiers wie Europäische Universitäten, europäische Studienabschlüsse und Mikrodiplome und skizziert pragmatische Wege zur Stärkung von Effizienz, Innovation und Interoperabilität in der Hochschulbildung in ganz Europa.

Peter van der Hijden

18.09.25

Peter van der Hijden

18.09.25

Die DigitalChangeMaker über KI: Lernen und Prüfen

Ein Jahr nach ihren ersten Forderungen zur KI in der Hochschulbildung legen die DigitalChangeMaker Sarah Becker und Annalisa Biehl nach. In diesem Beitrag der Blogreihe zeigen sie, warum unklare Regeln zu Unsicherheit führen, weshalb ein KI-Verbot keine Lösung ist – und was Hochschulen jetzt tun müssen, um Prüfungen fair, transparent und zukunftsfähig zu gestalten.

Annalisa Biehl

06.08.25

Annalisa Biehl

06.08.25

Dieser Text steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International - CC BY-SA 4.0. Bitte nennen Sie bei einer möglichen Nachnutzung den angegebenen Autorennamen sowie als Quelle das Hochschulforum Digitalisierung.

Karl Damke