Digitalisierung gemeinsam gestalten: Studierendenpartizipation

Digitalisierung gemeinsam gestalten: Studierendenpartizipation

26.11.21

Der HFD-Sammelband „Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten“ ist thematisch in fünf Teile gegliedert. Der dritte Teil widmet sich umfassenderen Fragen der Governance und des Change Managements. Frederic Denker, Ronny Röwert und Alexa Böckel plädieren in ihrem Beitrag “Partizipative Hochschulentwicklung für den digitalen Wandel – Leitlinien des studierendenzentrierten Change Management” für neue Formen der Studierendenpartizipation in der Hochschulentwicklung. Empirisch begründet auf den Erfahrungen der studentischen Zukunfts-AG DigitalChangeMaker liefern die Autor:innen ein leitliniengestütztes Phasenmodell der Studierendenbeteiligung und übersetzen dieses in Handlungsempfehlungen für Studierende und Hochschulverantwortliche.

Wann, wenn nicht jetzt? Und wer, wenn nicht wir?

In Bezug auf den digitalen Wandel an den Hochschulen kann die erste Frage klar beantwortet werden: Ja, dieser Wandel geschieht jetzt! Zur Beantwortung der zweiten Frage soll an dieser Stelle weiter ausgeholt werden, denn meint man mit „wir“ die Studierenden, die als „zentrale Zielgruppe akademischer Bildungsprozesse“ eine aktive Rolle bei der Einführung neuer digitaler Systeme einnehmen sollten, so ist die Realität an den Hochschulen oft noch eine andere. Dabei können gerade Studierende als Nutzer:innen eben dieser neuen Systeme „wertschöpfend und kreativ-konstruktiv ihr Gestaltungspotenzial einbringen“. Für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Innovationen an den Hochschulen braucht es also, so die Autor:innen, neue Partizipationsmodelle.

Frederic Denker, Ronny Röwert und Alexa Böckel haben untersucht,

- Wie diese aussehen können

- Welche Studierenden in welcher Form aktiviert und eingebunden werden können

- Wie sie für Partizipationsanliegen befähigt werden können

- Welche Formate sich für welche Zwecke der Partizipation anbieten

- Und welche digitalen Lösungen dabei helfen können

und ihre Antworten in ein leitliniengestütztes Phasenmodell übertragen. Grundlegend hierfür waren die Erfahrungen der Studierenden der Arbeitsgruppe DigitalChangeMaker, die im Sommer 2018 und 2019 von Lehrenden, Leitungen sowie Service- und Supporteinrichtungen an Hochschulen regelmäßig erfasst wurden. Mit dem Phasenmodell und dessen Übersetzung in Handlungsempfehlungen wollen die Autor:innen die “Gestaltung von Rahmenbedingungen einer neuen Lehr-/Lernkultur” analytisch unterstützen und eine “professionelle studierendenzentrierte Hochschulentwicklung” begleiten. Doch zunächst gilt es die Frage zu klären:

Wo kann Studierendenbeteiligung an Hochschulen stattfinden?

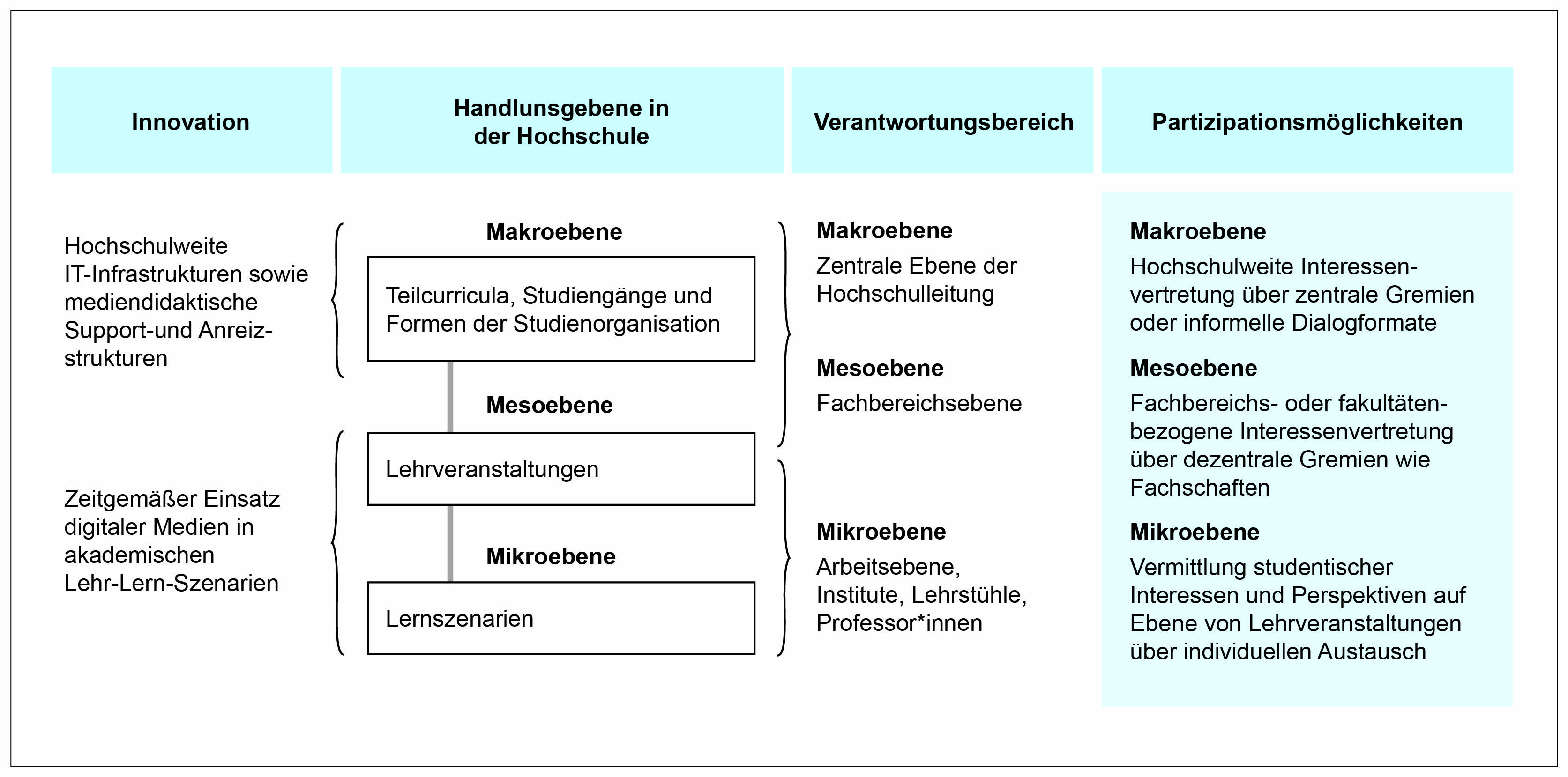

Studierendenbeteiligung kann laut Denker, Röwert und Böckel in den Hochschulen auf drei verschiedenen Handlungsebenen stattfinden, wobei die Übergänge und Interaktionen zwischen diesen Ebenen fließend sind:

Die Mikroebene meint die konkrete studentische Lernsituation, beziehungsweise Lern-/Lehrszenarien. Dazugehörige Verantwortungsbereiche sind Arbeitsbereiche, Lehrstühle und Institute, die mit der Lehrentwicklung betraut sind. Von besonderer Relevanz ist auf dieser Ebene der Einsatz von digitalen Medien. Studentische Teilnahme ist hier vor allem in der Interaktion mit Lehrenden möglich, um so zur Gestaltung von Lehrveranstaltungen beizutragen.

Die Mesoebene ist die der Lehrveranstaltungen, als entsprechender Verantwortungsbereich sind hier Fachbereiche oder Fakultäten zu nennen, die auf die institutionalisierte Lehrentwicklung hinwirken. Auf dieser Ebene besteht die Herausforderungen in der Umsetzung einer flächendeckenden Nutzung digitaler Potenziale in ganzen Studiengängen. Um sich hier einzubringen, können sich Studierende in Fachschaften engagieren.

Auf der Makroebene sind ganze Studiengänge und Formen der Studienorganisation angesiedelt. Dies ist der Verantwortungsbereich der Hochschulleitung, die rahmengebend für die Lehrentwicklung der gesamten Hochschule ist. Hier stellen sich vor allem Infrastrukturfragen rund um IT-Systeme und es gilt, Anreiz- und Supportsysteme zu gestalten. Studierendenpartizipation ist hier in stärker institutionalisierter Form möglich, in Hochschulparlamenten und dem Akademischen Senat.

Laut Denker, Röwert und Böckel zeigen die Erfahrungen der DigitalChangeMaker, dass die Studierendenperspektiven rund um Fragen der Digitalisierung gerade auf der Ebene des hochschulinternen sowie des hochschulübergreifenden Dialogs in der Hochschulbildung gestärkt werden müssen, denn:

Studierende sind häufig primäre Zielgruppe und Adressat*innen bei der Einführung neuer digitaler Systeme und Änderungen im Hochschullehrbetrieb, was ihre Beteiligung an entsprechenden Prozessen selbstverständlich(er) machen sollte. Leider wird dies selten in der Breite so realisiert und gelebt.

Die von den Autor:innen entwickelten Modelle und Ideen zielen also vor allem auf die Makroebene als Handlungsfeld und Gestaltungsaufgabe der Studierendenpartizipation ab. Entscheidungen, die auf dieser Ebene getroffen werden, haben ihrerseits Auswirkungen auf die Meso- und Mikroebenen der Hochschulen (die aufgrund des hohen Autonomiegrades der Fachbereiche und der einzelnen Lehrenden hier nicht näher betrachtet werden.) Doch wer wirklich Partizipation im Bereich der Hochschulentwicklung will, muss Entscheidungsprozesse umstrukturieren. Da dies viel Zeit und Mühe kostet und auch neue Formen der Transparenz erfordert, wird dies bisher eher selten umgesetzt. Dennoch lohnt es sich unbedingt, schreiben Denker, Röwert und Böckel.

Warum alle gewinnen, wenn alle mitmachen

Die Digitalisierung bietet den Hochschulen Möglichkeiten, ihr strategisches Profil zu erweitern und zu stärken. Um einen digitalen Wandel erfolgreich umzusetzen, müssen neue Anforderungen und entsprechende Veränderungsprozesse in der IT-Infrastruktur aber vor allem nutzer:innenorientiert entwickelt werden. Wenn Hochschulen ihre IT-Lösungen (die generell nur eine Erfolgsquote von 40-60% aufweisen) an den Bedürfnissen der Lernenden, aber auch der Lehrenden, vorbei entwickeln, riskieren sie, dass diese (noch) schlechter angenommen werden. Das Credo der nutzer:innenzentrierten Entwicklung ist nicht neu, jedoch, so die Autor:innen, werden diese Ansätze „durch die intensivierte Durchdringung der Lebens- und Arbeitsroutinen durch digitale Technologien zu Prinzipien der IT-Gestaltung erneut aufgebracht”. Forderungen nach mehr Studierendenpartizipation in der Umsetzung neuer digitaler Lösungen kommen auch aus den Bereichen der Pädagogik und der Mediendidaktik, denn aus der wachsenden Bedeutung digitaler Medien auch in akademischen Lehr-Lern-Kontexten ergibt sich, so die Autor:innen, „eine neue Verantwortung der Bildungsinstitution Hochschule für die Medienbildung und deren infrastruktureller wie curricularer Bearbeitung.” Doch eine Einbindung der Studierenden, die zu effizienteren Implementierungsprozessen von IT-Lösungen führen kann, erfordert Mühe:

Studierendenpartizipation ist kein Automatismus, der sich in digitalen Zeiten besonders leicht einlöst, nur weil Information und Kommunikation leichter und schneller erfolgen kann. Ganz im Gegenteil kann angenommen werden, dass als Ergebnis einer Hochschulentwicklung hin zu einer dann individuell ausgestalteten digital gestützten Hochschullehre sogar Gefahr laufen kann, dass Lehrende verstärkt im Vorfeld festlegen, wann Inhalte zu vermitteln und wann zu vertiefen sind.

Wie also lässt sich eine gewinnbringende Teilnahme der Studierenden tatsächlich konstruktiv umsetzen?

Leitlinien eines studierendenzentrierten Change Managements

Wer „mit Anliegen des digitalisierungsbezogenen Veränderungsmanagements Breitenwirksamkeit“ erzielen möchte, sollte laut Denker, Röwert und Böckel seinen Fokus auf die Studierenden lenken, die partizipieren sollen: In Beteiligungsprozessen sei eine diverse Gruppe aus unterschiedlichen fachlichen, aber auch organisatorischen Hintergründen, besonders effektiv. Um diese Studierenden zu motivieren, an partizipatorischen Prozessen teilzunehmen, muss ihnen aber zunächst das nötige Wissen vermittelt werden. Um die Fluktuation der Studierenden zu berücksichtigen, sollten zudem die zeitlichen Zielhorizonte der Veränderungsprozesse relativ kurz gesteckt werden. Auf diese Weise wird ein Bezug der eingebundenen Studierenden zu den Veränderungsanliegen hergestellt.

Prinzipien, die den Partizipationsprozess begleiten sollten

- Studierende werden als Nutzer:innen und Gestalter:innen betrachtet, es wird ein gemeinsamer Lernprozess auf Augenhöhe gestaltet

- Studentische Mitbestimmung ist dual gestaltet: sowohl als Daueraufgabe, als auch projektbasiert. Dabei sind die Studierenden durchgängig in den gesamten Prozess eingebunden, vor allem bei richtungsweisenden Entscheidungen. Sie werden nicht nur als „Bestätigungsressource im Nachgang“ instrumentalisiert. Gleichzeitig werden Studierendeninteressen und -ideen projektförmig und spezifisch erhoben und bearbeitet.

- Der Leitgedanke der Prozessgestaltung ist der der Transparenz, damit auch nicht direkt beteiligte Studierende die Möglichkeit haben, den Prozess nachzuvollziehen. Die Beteiligung ist außerdem in bestimmtem Umfang orts- und zeitunabhängig möglich, damit auch Studierende, die aktuell nicht vor Ort sind oder keine zeitlichen Kapazitäten haben, sich äußern können.

- Die Hochschule etabliert zweckmäßige Freiräume und Anreizsysteme für Studierende, damit eine Beteiligung auf Basis studentischer finanzieller und zeitlicher Ressourcen überhaupt möglich ist.

- Partizipation setzt eine Befähigung zur Beteiligung im Vorfeld voraus. Damit Studierende sich beteiligen können, braucht es oftmals einen vorgelagerten Prozess des Empowerments: Studierenden wird sowohl fachliches Wissen, um Entscheidungen treffen zu können, als auch systemisches Wissen bereitgestellt, um Zusammenhänge und Möglichkeitsräume erkennen zu können und Studierende werden in der Ausbildung von zukunftsorientierten Kompetenzen unterstützt, um an gestalterischen Prozessen aktiv teilzuhaben.

- Es wird das Bottom-up-Prinzip verfolgt. Betroffene, folglich vordergründig Studierende und Lehrende, werden informiert und bei Beteiligungs- und Entscheidungsprozessen angesprochen, ob die Ideen praktikabel sind, damit gut gemeinte, aber wenig hilfreiche Schritte vermieden und wirklich nützliche Verbesserungen angestrebt werden.

Geeignete Partizipationsphasen

Die hier dargestellten Prozessschritte sind, so Denker, Röwert und Böckel, eher als idealtypisch zu betrachten. Die zugrunde liegende Logik will vor allem die Dualität der langfristigen Kerngruppe und der befristeten Arbeitsgruppen für einzelne Projekte abbilden. Folgende Schritte werden von den Autor:innen für den Prozess empfohlen:

Der Prozessbeginn: Zunächst wird eine statusgruppenübergreifende Kerngruppe vonseiten der zentralen Hochschulakteur:innen unter Beteiligung zentraler Support- und Serviceeinrichtungen, sowie nach Abstimmung mit studentischen Interessenvertretungen, gebildet. Das wichtigstes Ziel dieser Phase ist es, bereits bestehende Strukturen und Gewohnheiten der Studierenden besser zu verstehen und studentische Expertise schnell zu integrieren.

In einem zweiten Schritt wird ein Mapping der Themen und Probleme vorgenommen, für die phasenweise eine ausführlichere empirisch fundierte und repräsentative Studierendenmeinung eingeholt wird. Ziel dieses Schrittes ist es, anhand der vorher herausgearbeiteten tatsächlichen Studierendengewohnheiten Probleme und Handlungsfelder zu identifizieren. Außerdem werden Ziele und Maßnahmen der Hochschulentwicklung gesammelt, die die Studierenden maßgeblich betreffen (Bsp. Campusmanagement-System).

Im dritten Schritt werden kurzfristige Projektteams für die Einholung von Nutzer:innen-Meinungen gebildet. Hierbei ist es wichtig, dass Probleme und die Ziele klar formuliert und dokumentiert werden und ein produktiver Verhaltenskodex definiert wird.

Bei kurzfristigen Partizipationsformaten besteht ein vierter und letzter Schritt dann in der eigentlichen Projektarbeit der verschiedenen Workshops. Dabei gilt es zu beachten, dass Zeitpläne in kurzfristige Ziele und Etappen (Meilensteinen) gegliedert werden, damit sie mit der Realität der Studierenden (wie hoher Fluktuation, der relativ kurzen Verweildauern an der Hochschule und eventuellen studienbezogenen Ressourcenengpässen) in Einklang zu bringen sind.

Geeignete Partizipationsformate

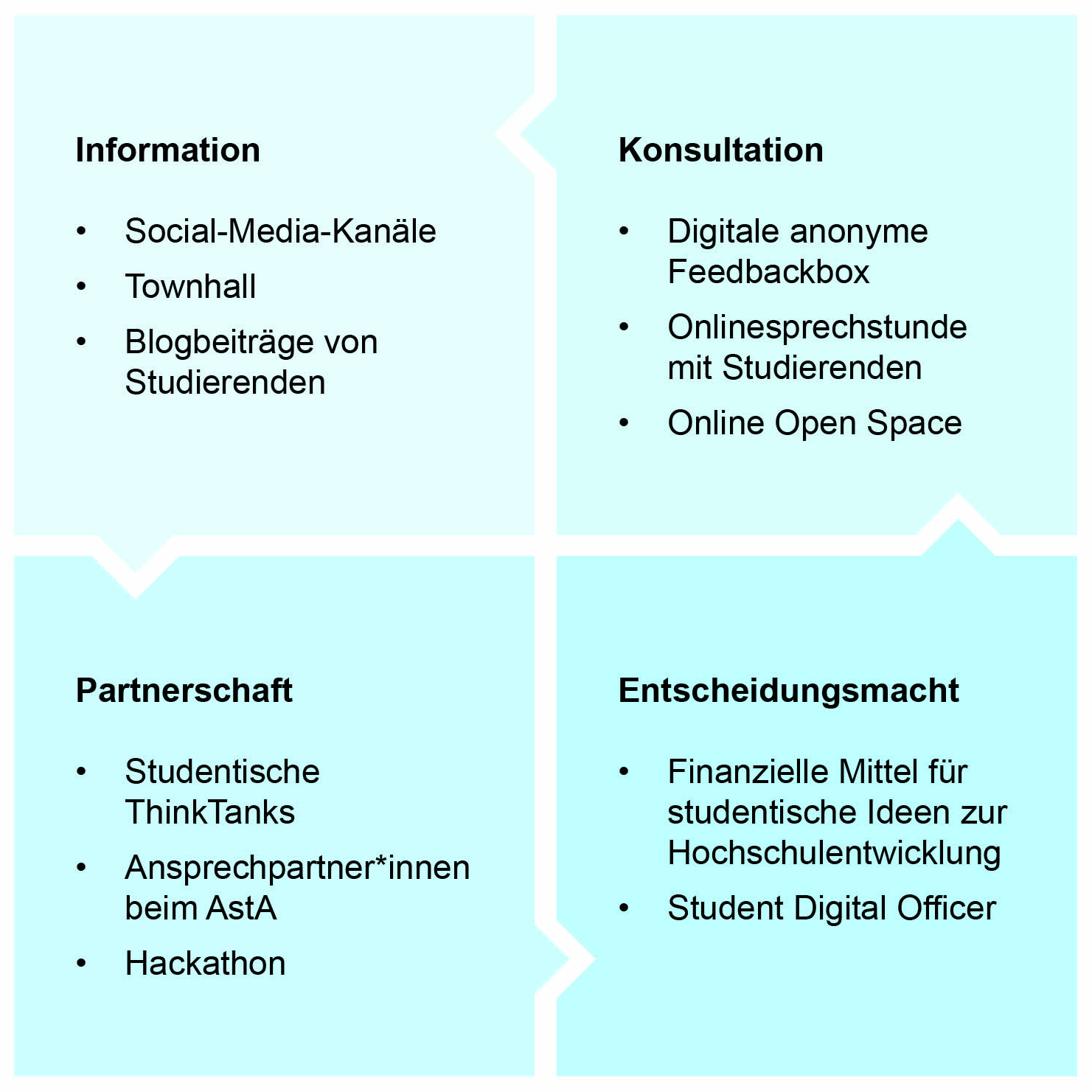

Um zu entscheiden, welche Formate für studentische Teilhabe geeignet sind, können folgende Kriterien zugrunde gelegt werden: Zum einen der “Reifegrad der Parizipation”. Es macht, so Denker, Röwert und Böckel, einen maßgeblichen Unterschied, auf welche Art und Weise Studierende eingebunden werden und ob sie durch ausreichend (Hintergrund-)Wissen sowie ökonomische wie zeitliche Ressourcen zur Partizipation befähigt sind. Außerdem gilt es zu beachten, in welchen Räumlichkeit die Partizipation stattfindet: Sind diese für Studierende nahbar und niederschwellig? Dann kann Beteiligung auf verschiedenen Leveln stattfinden:

- Dem Level der Information: Laut Böckel, Denker und Röwert ist eine “zielgruppennahe und unterhaltsame Kommunikation relevant im Hinblick auf die Auswahl der Kanäle wie auch die Art der Kommunikation”, für die Information der Studierenden eignen sich also verschiedene Social-Media-Kanäle.

- Dem Level der Konsultation: Hier eignen sich Umfragen verschiedenster Ausgestaltung, so zum Beispiel Hackathons oder Workshops zur Befragung und Beratung der Studierenden. In diesen Formaten werden offene Frage formuliert und es wird Studierenden ermöglicht, Ideen zu entwickeln, welche dann wieder zurück an die Hochschulleitung oder Organisator:innen gespielt werden.

- Dem Level der Partnerschaft: Wichtig ist hier ein regelmäßiger Austausch zwischen verschiedenen Studierendengruppen und der Hochschulleitung. Studentische Vertreter:innen sind dabei im jeweiligen Team vertreten und haben Mitsprache- und Stimmrecht. Eine Anbindung an die legitimierten studentischen Vertretungsstrukturen ist gegeben.

Im Modell der geeigneten Partizipationsphasen besteht ein fünfter Schritt dann darin, die Ergebnisse aus den Partizipationsformaten in den Hochschulalltag einzubinden. Dieser Schritt, der auf dem Level der delegierten Entscheidungsmacht angesiedelt ist, ist laut den Autor:innen besonders wichtig, denn erst durch diese Implementierung ist eine tatsächliche Verbesserung der Lage möglich. Zudem demonstriert die Umsetzung von studentischen Entscheidungen und Ideen zukünftigen Generationen von Studierenden die Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit der Hochschulleitung. Hierbei ist es laut Denker, Röwert und Böckel hilfreich, die Rolle der Studierenden innerhalb der Entwicklung auch öffentlich zu kommunizieren, denn dies erhöht die Sichtbarkeit des Formates und stärkt die Legitimität der Entscheidungen. Die hier geschilderten Prozessphasen bilden einen Kreislauf, der nach erfolgter Evaluation erneut beginnt:

Die DigitalChangeMaker: Ein Format zur deutschlandweiten Vernetzung von studentischen Akteur:innen

Als ein konkretes Beispiel gelebter studentischer Partizipation stellen Denker, Röwert und Böckel die Lokalgruppen der DigitalChangeMaker vor. Diese können, so die Autor:innen, einen Sammelpunkt für studentische Aktive im Bereich der Digitalisierung an den jeweiligen Hochschulen darstellen und als Sounding Board beispielsweise für Student Digital Officers fungieren. Dabei bilden die Gruppen einen Ort des Austausches von Ideen und Informationen für Studierende des Digitalausschusses der Hochschule, die/den Datenschutzbeauftragte/n des AStA und die Student Digital Officers. Durch den Aufbau eines deutschlandweiten Netzwerkes würden Hochschulen als Bildungsinstitutionen nicht nur zu partizipativeren, sondern, laut Denker, Röwert und Böckel, auch zu kreativeren, handlungsfähigeren und studierendenzentrierteren Orten werden. Weitere Auskunft über das Sebstverständnis dieses studentisch organisierten Partizipationsformats bietet dieser Leitfaden.

Gemeinsam wird es besser

Mit ihrem Beitrag wollen Denker, Röwert und Böckel aufzeigen, wie eine systematische und strategische Einbeziehung von Studierenden als Nutzer:innen, und damit als eine relevante Zielgruppe, aussehen kann. Um eine vollständige Beteiligung zu ermöglichen, sollten bei der Erarbeitung von Partizipationsstrategien und -formaten sowohl die hier dargestellte Mikro-, als auch die Meso- und Makroebene beachten werden. Das hier vorgestellte Prozessmodell ist als idealtypisches Modell zu verstehen, das es an den jeweiligen Kontext anzupassen gilt. Es hilft dabei, zu reflektieren und sichtbar zu machen, wie der eigene Beteiligungsprozess abläuft und ob er verbesserbar ist. Gleichzeitig sensibilisiert es für unterschiedliche Partizipationslevel und erläutert mögliche Formate innerhalb dieser Level. Dadurch kann das Bewusstsein für die Vielfältigkeit von Partizipation gestärkt werden und die Studierendenbeteiligung wird nicht mehr als binäres Konzept wahrgenommen. Die Frage ist nicht, ob Studierende beteiligt werden oder nicht, sondern wie sie beteiligt werden und ob dies zielführend im Sinne aller Zielgruppen ist. Die Autor:innen wollen mit ihrem Beitrag einerseits die theoretische Grundlage liefern, um studentische Partizipation im digitalen Zeitalter zu überdenken und zu verändern, andererseits ist er ein Aufruf an alle Hochschulen, die eigenen Prozesse zu überdenken und mit den Studierenden in einen stetigen und strategischen Austausch zu kommen, denn:

Der Wandel hin zu einer studentischen Partizipationskultur an Hochschulen wird durch die digitale Transformation und Akzeleration durch die COVID-19- Pandemie relevanter denn je. Es gilt, dieses Möglichkeitsfenster zu nutzen und den Wandel jetzt zu gestalten.

Es gilt also: Wann, wenn nicht jetzt? Und wer, wenn nicht wir alle gemeinsam!

Den Sammelbandbeitrag von Alexa Böckel, Frederic Denker und Ronny Röwert „Partizipative Hochschulentwicklung für den digitalen Wandel – Leitlinien des studierendenzentrierten Change Management“ können Sie hier lesen und herunterladen. Zum Dowload des gesamten HFD-Sammelbands geht es hier.

Mauritz Danielsson

Mauritz Danielsson

Peter van der Hijden

Peter van der Hijden

Annalisa Biehl

Annalisa Biehl