Beyond Books: Die Hochschulbibliothek als Innovations-Hub

Beyond Books: Die Hochschulbibliothek als Innovations-Hub

15.05.24

Inhaltsverzeichnis

Die Bibliothek als zentraler Lernort

Die Bibliothek bietet mehr als ruhige Plätze und Gruppenarbeitsräume. Durch Umwidmung von Bestandsflächen entstehen vielfach neue Lern- und Experimentierräume. Das Hybrid Learning Center (HyLeC) der TU Dortmund zeigt, wie neue kreative Lernumgebungen in den Lernraum Hochschule hineinwirken können.

Das Angebot lernunterstützender Services in passenden Lernumgebungen verändert die Rolle von Bibliotheken, die damit deutlich mehr sind als rein informelle Lernorte. Sie sind Lernberatende, Ermöglichende, Katalysatoren für die Förderung unterschiedlicher Kompetenzen. In dieser neuen Rolle sind Bibliotheken keine reinen Dienstleistungseinrichtungen mit Literatur und Lernplätzen, sondern sie werden als Lernraum verstanden, der von der gesamten Hochschule aktiv gestaltet und als Experimentierfeld für neue Formen des Lernens genutzt wird.

Die Erweiterung der Services über den bisherigen Bibliothekskontext hinaus begann insbesondere Anfang des 21. Jahrhunderts in den USA und Großbritannien. Unter Begriffen wie Super-Convergence, Information Commons bis zu Learning Commons entstanden lernunterstützende Services auf Grundlage des Bedarfs der Hochschule (Gläser, 2019, 467, 468). Mit diesen Begriffen wurden in den USA sowie in Großbritannien die Entwicklung von Hochschulen beschrieben, alle lernrelevanten Angebote, von Bibliothek über Studienberatung, Schreibberatung und Rechenzentren möglichst in einem Gebäude anzubieten und bisher solitäre Angebote im Rahmen von campusweiten Konzepten zu konvergieren (vgl. Gläser ebd.).

Bibliotheken als zentrale Infrastruktureinrichtungen von Hochschulen sind Zentren des Wissens und der Information sowie zentrale Lernorte für selbstgesteuertes, konzentriertes Lernen wie auch für kreatives und kollaboratives Lernen. Der meistfrequentierte Lernort auf dem Campus ist die Bibliothek. Bibliotheken passten und passen sich an: an neue Technologien, an sich ändernde Bedürfnisse der Lehre, des Lernens und der Forschung.

Aktuell ergeben sich im Zuge der digitalen Transformation deutlich komplexere und breit gefächerte Anforderungen, um an einer digitalisierten Welt gleichberechtigt teilzuhaben. Zu erforderlichen digitalen Schlüsselqualifikationen gehört der Umgang mit Technologien, Medien, Informationen und Daten, die Fähigkeit zum digital gestützten kollaborativen Lernen und agilem Arbeiten, wie auch Grundkenntnisse in Informationsethik oder Datenschutz. Diese Fähigkeiten werden als erforderlich gesehen, um eine selbstsichere, kreative wie auch kritische Nutzung digitaler Technologien zu gewährleisten. Der Stifterverband beschreibt diese digitalen Schlüsselqualifikationen als erforderliche Future Skills für die Arbeitswelt (Stifterverband, 2021) und stellt die Herausforderungen der Hochschulen dar, ihre Studierenden auf die digitalisierte Arbeitswelt vorzubereiten (Meyer-Guckel et al., 2021).

Zur Förderung digitaler Kompetenzen ist es nicht ausreichend, einfach unterschiedliche Geräte und Tools in einem Raum bereitzustellen. Förderlich ist eine gute Lernatmosphäre, begleitende Lernunterstützung durch didaktisch geschultes Personal und Konzepte, die verschiedene Lerntypen berücksichtigen, beispielsweise durch Lernmaterialien und Lernsettings, die visuelle, auditive, motorische bis kommunikative Lerntypen unterstützen. Ebenso sind Anforderungen für Lernende mit unterschiedlichen Bedarfen und Interessen bis hin zu unterschiedlichen persönlichen Situationen zu berücksichtigen. Dies ermöglicht es Studierenden, beispielsweise mit chronischen Erkrankungen oder pflegebedürftigen Angehörigen, flexibel, auch hybrid (synchron) an Veranstaltungen teilzunehmen.

Hybrid Learning Center (HyLeC) – vom Projektstart zur Raumfrage

Gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre wurde an der Technischen Universität Dortmund das Projekt Hybrid Learning Center (HyLeC) im August 2021 gestartet. Das Projekt bietet Lernenden an der TU Dortmund Ressourcen und Beratungsangebote, Workshops und Selbstlerneinheiten an. Diese sind möglichst barrierefrei gestaltet und sämtliche Angebote werden mit dem Anspruch umgesetzt, auch hybrid – synchron bei Workshops und asynchron bei Selbstlerneinheiten – nutzbar zu sein. Das Ziel ist es, Studierenden einen niederschwelligen Zugang zu digitalen Medien und Technologien zu bieten, um dadurch digitale Schlüsselqualifikationen zu fördern. Dies umfasst beispielsweise grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit Informationen und Daten, das kritische Hinterfragen des eigenen digitalen Handelns, die Kollaboration mit digitalen Tools, die Nutzung unterstützender Lernsoftware bis hin zum Erlernen einfacher Programmierung von Robotern und technischen Geräten. Studierende aller Fakultäten können in offener Atmosphäre neue technische Methoden und den Umgang mit digitalen Medien erlernen, reflektieren und sich inspirieren.

Am Anfang des Projektes stand die Raumfrage. Als geeigneter Ort für das HyLeC wurde die Bibliothek der Universität ausgewählt, die Studierende aller Fakultäten als Informations- und Lernort nutzen. Das Hauptgebäude der Bibliothek liegt zentral auf dem Campus und ist die Infrastruktureinrichtung mit den längsten Öffnungszeiten und einer garantierten Ansprechbarkeit durch das Personal – seien es Mitarbeitende oder Wachdienst. Durch das bisher auf Informationsvermittlung fokussierte Beratungs- und Schulungsangebot der Bibliothek sind viele Mitarbeitende erfahren in Grundlagen der Rechercheberatung bis hin zur Literaturverwaltung oder urheberrechtlichen Fragestellungen.

Die Bibliothek wurde auch vor Start des Projekts immer häufiger als Ausstellungsort, Veranstaltungsort, als Treffpunkt unterschiedlicher Gruppen genutzt – von informellen Lerngruppen bis hin zu Seminaren, die ihre Veranstaltungen in die Bibliotheksräume verlegen. Neben klassischen Beständen der Bibliothek werden auch andere Arbeits- und Lernmaterialien, z. B. das Materialarchiv massiver Baukonstruktionen für die Anschauung in Seminaren der Architekturlehre, in der Bibliothek nutzbar gemacht. Ein weiteres Beispiel für den Wandel der Bibliothek als gemeinschaftlicher Ort und zentraler Anlaufpunkt für verschiedene Hochschulakteur:innen ist die im Frühjahr 2022 gestartete Saatgutbibliothek sowie die Ende 2022 gestartete Ausleihe von CO2-Messgeräten und Thermometern für Hochschulangehörige im Rahmen der Energiesparmaßnahmen – zwei der hochschulweiten Nachhaltigkeitsprojekte der TU Dortmund, die durch das Nachhaltigkeitsbüro koordiniert werden.

Mit dem bereits gestarteten Wandel der Bibliothek als kreativem Raum der Hochschule, als lebendigem Teil der Hochschul-Community lag es deutlich auf der Hand, hier das sogenannte Hauptquartier des Hybrid Learning Centers einzurichten.

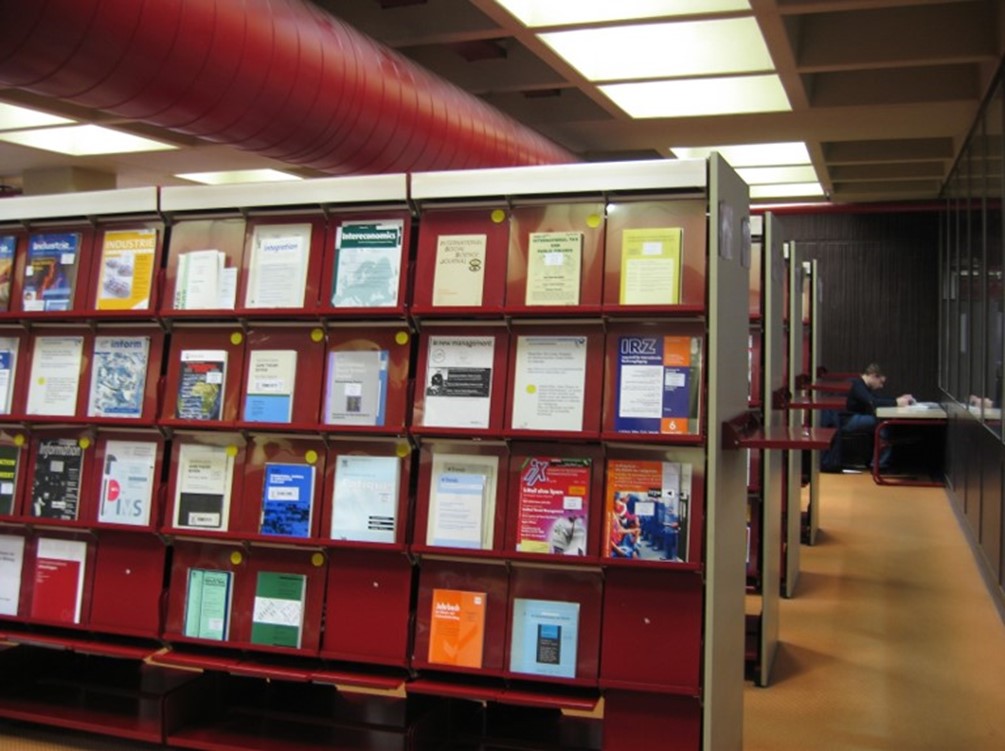

Hierzu konnte der ehemalige Zeitschriften-Lesesaal in der Zentralbibliothek genutzt werden (siehe Abb. 1 und 2). Dieser hatte seit Bezug des Gebäudes 1976 bis ins Jahr 2020 bereits einen Wandel im Nutzungskonzept vollzogen. Aufgrund des Rückgangs an gedruckten Zeitschriftentiteln von 87 % innerhalb der letzten 20 Jahre wurde es möglich und sogar notwendig, die Fläche von ca. 250 m² für andere Nutzungen umzuwandeln. So wurde der Raum mit tausenden Zeitschriftenheften und kleinem Lesebereich Anfang der 2010er Jahre zunächst zu einem multifunktionalen Raum umgestaltet, der sowohl einen Lesesaal mit Einzelarbeitsplätzen beherbergte als auch flexibel als Veranstaltungsraum und Vortragsraum nutzbar war. Der kleine Rest an knapp 250 gedruckten Zeitschriftentiteln verblieb in Regalen an der Wand, während die mittlerweile im Bestand angebotenen knapp 70.000 E-Journals natürlich keinen physischen Raum benötigten.

Bevor das Hybrid Learning Center seine Türen öffnen konnte, wurde der Raum vor allem in Bezug auf Barrierefreiheit und mit Blick auf die Diversität der Nutzenden ausgestattet:

- Alle Arbeitsbereiche wurden mit elektrisch höhenverstellbaren und unterfahrbaren Tischen ausgestattet, um ein Arbeiten in unterschiedlichen Sitz- oder Stehpositionen zu ermöglichen (siehe Abb. 3 mit Blick auf die Arbeitsbereiche).

- Im Raum wurden unterschiedliche Arten von Sitzgelegenheiten verteilt, um beispielsweise einen Wechsel der Sitzposition und -möglichkeiten auch für Rollstuhlfahrende anzubieten oder um bei längeren Workshops aktiver und bewegter sitzen zu können.

- Die Stromversorgung geschieht sowohl bei den Makerspace-Angeboten als auch in den Arbeitsbereichen durch elektrisch höhenverstellbare Energiewürfel, um Studierenden je nach Situation einen leichten Zugang zu ermöglichen.

- Insbesondere für sehgeschädigte Lernende wurde auf eine konsequente kontrastreiche Beschriftung von Geräten und Materialien geachtet; diese wurde bei den

- Materialbeschriftungen um Braille-Schrift ergänzt.

- Ein gesonderter Raum der Bibliothek wurde als Ruheraum mit Sitzsäcken und anderen Sitzgelegenheiten ausgestattet, um Studierenden, die sich in lebhaften Umgebungen zeitweilig unwohl fühlen, eine Möglichkeit zu bieten, sich zurückzuziehen.

- Assistive Technologien wie kontrastreiche Tastaturen, Lampen mit Vergrößerungsgläsern bis hin zu Tools zur automatisierten Untertitelung von Videos helfen zudem, unterschiedliche Beeinträchtigungen auszugleichen.

Der Anspruch für sämtliche Lernangebote des HyLeC ist es, die jeweiligen Angebote für alle Nutzenden gut zugänglich zu gestalten und diese ohne Hilfe verwendbar zu machen. Die Ausstattung folgt dabei den Prinzipien des Universal Design (NCSU, 1997) und die Lernangebote werden nach den Prinzipien des Universal Design for Learning (CAST, 2018) konzipiert. Die vielfältigen individuellen Bedarfe anzuerkennen und konkrete Lösungen zu erarbeiten, wird dabei als iterativer Prozess verstanden mit ständiger Prüfung, Evaluation und Verbesserung.

Lernwelten des HYLEC

Das interdisziplinäre Projekt HyLeC wird getragen durch die Partner Ingenieurdidaktik (Projektleitung), Lehrstuhl für Computergrafik (Fakultät Informatik), Fachgebiet Körperliche und Motorische Entwicklung (Fakultät Rehabilitationswissenschaft) und durch die Universitätsbibliothek.

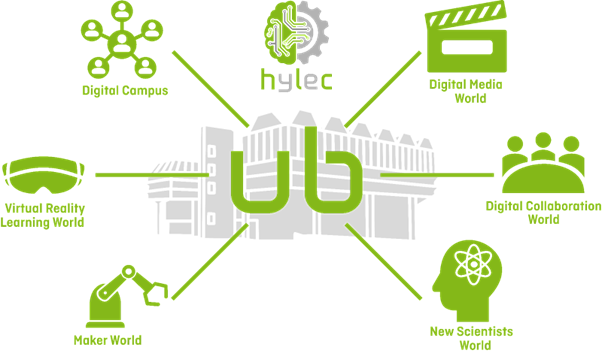

Die Angebote des HyLeC (siehe Abb. 4) werden in sechs Lernwelten geclustert, deren Angebote und Themen sich gegenseitig überschneiden.

Die Lernbereiche umfassen in der „Maker World“ 3D-Drucker, Lasercutter, Schneid- und Plottgeräte bis hin zu Näh- und Stickmaschine, also das konkrete Arbeiten für, an und mit den technischen Geräten. Hier geht es zum einen darum, die Technik kennenzulernen, selbst auszuprobieren oder ganz konkret in einem Studienprojekt Bauteile für das selbst konzipierte Modellauto zu entwerfen (Technische Universität Dortmund, 2023).

In der „Digital Media World“ gibt es Angebote, um eigenständig und professionell barrierefreie Medien zu erstellen wie Podcasts und Videos. Auch hier reichen die Anwendungen vom ersten niederschwelligen Zugang einzelner Studierender, welche die Technik kennenlernen möchten, bis hin zu konkreten Seminararbeiten. Beispielhaft sei hier ein Seminar der Rehabilitationswissenschaften genannt, in welchem den Teilnehmenden die Wahl des Formats der Seminararbeit frei gestellt war, die Inhalte konnten als reiner Text, Podcast oder eben als Video abgegeben werden.

In der „Virtual Reality Learning World“ können Studierende virtuelle Realitäten mittels VR-Brillen nicht nur erfahren, sondern auch lernen, wie man VR-Welten gestalten kann, und im „Digital Campus“ geht es um die Programmierung virtueller Räume bis hin zur Gestaltung des Campus, in welchem man sich mit seinem eigenen Avatar aus dem „Personenscanner“ gemeinsam mit anderen treffen kann. Für diesen Bereich zeichnet insbesondere der Lehrstuhl für Computergrafik im HyLeC-Projekt verantwortlich, welcher mit seiner Expertise den Personenscanner entwickelt und anbietet. Die Anwendungsszenarien reichen dabei von der ersten Anwendung für Interessierte, die ihren eigenen persönlichen Avatar herstellen können, bis hin zu konkreten Bachelor- und Masterarbeiten, die sich z. B. mit der Darstellung verschiedener Texturen von Kleidung beim Scanvorgang beschäftigen.

In der „Digital Collaboration World“ dreht sich alles um die Unterstützung kollaborativer Lern- und Arbeitsprozesse und in der „New Scientist World“ gibt es unterschiedliche Angebote für das wissenschaftliche Arbeiten und Präsentieren mit geeigneter Software bis hin zur Reflexion informations- und wissenschaftsethischer Grundlagen.

Begleitet wird das Angebot durch Beratungen, Workshops und Selbstlerneinheiten. Hier liegt das lernzielorientierte Constructive Alignment (Biggs, 2011) als didaktisches Konzept zugrunde, das sich konsequent an Lernenden sowie den spezifischen Lernzielen orientiert und sich dabei an den Prozessen des Lernens ausrichtet. Pro Lernwelt bilden sich innerhalb des großen HyLeC-Projektteams für die Erarbeitung konkreter Workshops oder Selbstlerneinheiten jeweils kleinere interdisziplinäre Teams, die vom Konzept bis zur Umsetzung an den neuen Angeboten arbeiten und sie weiterentwickeln. Dabei ist jeweils mindestens ein:e Mitarbeitende:r aus den Teams Didaktik, Barrierefreiheit und Technik beteiligt, um alle Perspektiven bei der Erarbeitung der Angebote zu berücksichtigen. Die Angebote entstehen auf Basis der Lernwelten (siehe Abb. 4), zu jeder dieser Lernwelten werden zunächst Basis-Workshopangebote erarbeitet, wie z. B. Einstiegskurs 3D-Druck, um dann im weiteren Schritt dazu eine Selbstlerneinheit zu erarbeiten, die durch Studierende im Selbststudium genutzt werden kann. Daran anschließend werden Workshops konzipiert, die für Fortgeschrittene sind oder andere Bedarfe adressieren, wie z. B. ein 3D-Druck-Workshop auf Englisch.

Dabei wird ein studierendenzentrierter und partizipativer Ansatz verfolgt. Ein Beirat aus Hochschullehrenden und Studierenden begleitet das Projekt insgesamt. Dieser ist aus nahezu allen Fachbereichen durch jeweils ein:e Dozierende:n und eine:n Studierende:n besetzt. Der Beirat trifft sich einmal im Semester. Dort werden wichtige Impulse für das Gesamtkonzept wie auch konkrete Vorschläge für Workshopinhalte aufgenommen. Nach jedem Workshop werden zudem konkrete Feedbacks der Teilnehmenden wie auch stetig anonymisierte Feedbacks durch einfache Feedbackzettel erfasst und in einem iterativen Prozess für die Weiterentwicklung aller Lernwelten genutzt.

Das bisherige Nutzungs- und Servicekonzept im HyLeC besteht aus freien Öffnungstagen ohne Anmeldung. Studierende können zum Schnuppern vorbeikommen oder für konkrete Fragestellungen oder zur freien Arbeit an ihren Projekten. An zwei Tagen in der Woche finden vormittags und nachmittags Workshops hybrid statt, d. h., eine Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch über Videokonferenz möglich.

Seit Eröffnung des HyLeC gab es zudem zwei verschiedene Thementage zum Sommerfest und zu Weihnachten, an denen unter anderem mit den unterschiedlichen technischen Geräten niedrigschwellig saisonale Gimmicks erstellt werden konnten, um einen kleinen Einblick in die Nutzungsmöglichkeiten des HyLeC zu bekommen. Ziel der saisonalen Thementage ist es, auf das Angebot des HyleC aufmerksam zu machen und in einem bewusst kreativen Setting eine mögliche Schwellenangst vor „Technik“ zu nehmen. Im Februar 2023 startete die Reihe von Thementagen zu Robotik, Automatisierung und Microcontrollern. Durch die spielerische Annäherung an Steuerung und Programmierung von Roboterkugeln (Sphero Bolts) wurden erste Einblicke in Robotik und Automatisierung ermöglicht. Programminhalte waren neben dem Parcoursfahren und Wettrennen auch die Gestaltung eigener Kunstwerke zum Mitnehmen. Bei den Angeboten der Thementage oder Workshops sind Vorkenntnisse nicht erforderlich.

Ausblick – neue Räume, neue Rollen, neue Formate

Die Schaffung eines Lern-Raums für offenes und gemeinsames Arbeiten, das Abbauen von Schwellenängsten gegenüber Technologie oder Programmierung und vor allem der kreative Umgang mit innovativen Techniken in einer lernförderlichen Umgebung – das sind die ersten erreichten Ziele des HyLeC eineinhalb Jahre nach Projektstart. Neben einer wachsenden Anzahl von „Stammkund:innen“, die nach den Workshops ihre eigenen Projekte umsetzen, gibt es nach und nach auch konkrete Studienprojekte, wie z. B. die Gestaltung und Konstruktion eines per Fernbedienung steuerbaren Modellautos, für welches die Studierenden über mehrere Tage die 3D-Drucker nutzten und auch in den Austausch mit anderen Studierenden im HyLeC getreten sind. Diese Beispiele des gelungenen Wissenstransfers stimmen positiv für die kommende Zukunft. Sie zeigen, dass auch an Hochschulen eine offene Community entstehen kann, die den kreativen Umgang mit Technik wie auch Handwerken fördern kann, ganz im Sinne der Makerbewegung (Maker, 2023).

Das HyLeC hat eine gute Basis geschaffen, Lernraum und Lernsettings an der Hochschule in Kooperation von Lehrstühlen und Einrichtungen zu gestalten. Im Rahmen des regelmäßigen Austauschs „Digitale Lehre und Lernen“ (DLL) hat das neue Hybrid Learning Center auch das Interesse von Lehrenden außerhalb des Projekts geweckt, welche die Angebote zum Teil mit ihren Seminargruppen vor Ort bereits erfolgreich austesteten. Die Arbeitsgruppe DLL ist einrichtungsübergreifenden an der TU Dortmund besetzt mit Mitarbeitenden aus Zentrum für Hochschulbildung, IT und Medien Centrum, Universitätsbibliothek und Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium. Weitere Akteur:innen der Hochschule gilt es einzubinden und in Kooperation weitere Angebote auch für neue Lernsettings zu schaffen. Durch die Feedbacks der Lehrenden und des eingesetzten Beirats wird im Rahmen der anstehenden Abschlussevaluation ein entsprechendes Konzept für den Ausbau des Angebots erarbeitet.

Die digitale Transformation erhöht nicht nur den Druck, sondern bietet auch Chancen der Änderung und Innovation. In neuen Lernräumen wie der Hochschulbibliothek werden informelle Lernsettings und non-formale wie auch formale Bildungskontexte verschmelzen können. Sichtbar wird hier eine Funktionsverschiebung der Bibliothek von der Informationsbereitstellung hin zur Förderung und Unterstützung des Lernens im Rahmen einer partizipativen Lernkultur. Hochschulleitungen wie Hochschul-Community können ihre Bibliothek als Lernnetzwerk, als Learning Hub gestalten, nicht nur, um ressourcensparend Technik und Infrastruktur anzubieten, sondern vor allem, um einen Ort zu schaffen, der von allen Studierenden, Dozierenden, Forschenden gleichermaßen genutzt wie gestaltet werden kann. Ein Ort, an dem forschendes Lernen auch außerhalb der Hörsäle und Labore stattfindet, der Begegnungen zwischen den Fächern schafft, ein gegenseitiges Unterstützen ermöglicht und eine kreative Lernkultur fördert – ein wesentlicher Standortvorteil im Zuge der Transformation. Es erfordert eine gute Kommunikation und zielorientierte Kooperation innerhalb der Hochschule, die auf gegenseitige Anerkennung baut und mit einer guten Portion Fehlerkultur ausgestattet ist.

Den „Lernort Hochschule“ stellt es dabei vor multidimensionale Herausforderungen und es erfordert ein abgestimmtes internes Kooperationsmodell aller beteiligter Einrichtungen und Lehrenden, über alle hochschulorganisatorischen Grenzen hinweg, mit dem Ziel einer ganzheitlichen Lernstrategie (Petschenka et al., 2020). Einen einzigen König:innenweg gibt es dabei nicht. Bibliotheken – und mit ihnen Lernraumkonzepte der Hochschulen – sind von den jeweiligen Situationen, Organisationen und Strukturen geprägt. Wohl aber gibt es vielversprechende Richtungsweiser, die zu einem guten Weg führen können.

Gläser, C. (2019). Vom Lernort Bibliothek zum Lernraum Hochschule. In: Schade, F. et al. (Hg.). Praxishandbuch Informationsmarketing: Konvergente Strategien, Methoden und Konzepte. Berlin: De Gruyter Saur. S. 465–478. https://doi.org/10.1515/9783110539011-030

Biggs, J., Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. 4. Ed. Maidenhead: Open Univ. Press

CAST – Center for Applied Special Technology. 2018. Universal Design for Learning.

https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl

Maker (2023). In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Februar 2023, 02:03 UTC.

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Maker&oldid=231223077

Meyer-Guckel, V., Klier, J., Kirchherr, J., Winde, M. (2019). Future Skills: strategische Potenziale für Hochschulen. Hrsg.: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in Kooperation mit McKinsey & Company.

https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-strategische-potenziale-fuer-hochschulen

NCSU – North Carolina State University, The Center for Universal Design. 1997. The Principles of Universal Design.

https://design.ncsu.edu/research/center-for-universal-design/

Petschenka, A., Stang, R., Becker, A., Franke, F., Gläser, C., Weckmann, H.-D., Zulauf, B. (2020). Die Zukunft der Lernwelt Hochschule gestalten: Ein Baukasten für Veränderungsprozesse. In: Stang, R. et al. (Hg.). Zukunft Lernwelt Hochschule. Berlin: DeGruyter. S. 213–256.

Stifterverband für die deutsche Wissenschaft (2021). Future Skills 2021. 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel.

https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021

Technische Universität Dortmund (2023). Das erste erfolgreiche Studi-Projekt im HyLeC.

https://hylec.tu-dortmund.de/nachrichtendetails/das-erste-erfolgreiche-studi-projekt-im-hylec-26131/

Über die Autorin

Dr. Ute Engelkenmeier ist stellvertretende Bibliotheksdirektorin und verantwortet insbesondere den Bereich Information und Lernort. Ihre Arbeits- und Projektschwerpunkte liegen in Automatisierung, fluiden Bestandskonzepten, Informationsvermittlung und Bibliothekspädagogik sowie kooperativen Lernräumen wie dem interdisziplinären Projekt „Hybrid Learning Center“.

Dr. Jannica Budde

Dr. Jannica Budde

Channa van der Brug

Channa van der Brug