Verschmelzung von digitalen und analogen Lehr- und Lernformaten

Verschmelzung von digitalen und analogen Lehr- und Lernformaten

24.11.16

Das Hochschulforum Digitalisierung hat drei Studien zu Schlüsseltrends der Digitalisierung im Hochschulbereich anfertigen lassen. Diese Studien veröffentlichen wir nun im Wochenrhytmus. Das Thema der Studie in dieser Woche ist die „Verschmelzung von digitalen und analogen Lehr- und Lernformaten„. Dieser Artikel liefert einen kurzen Einblick in die Studie.

Jahrelang war der Einsatz von computergestütztem Lehren und Lernen in den Hochschulen an (tragbare) Computer gebunden. Mit dem mobilen Internet und der Verbreitung der Smartphones hat sich die Situation in den Hörsälen deutlich gewandelt: Neue Formen der Kommunikation, Kollaboration, der Recherche sind möglich – und zwar von den persönlichen Geräten der Studierenden. Studierende können heute quasi nebenbei Begriffe und Themen im Internet recherchieren, Meinungen von Personen außerhalb des Lehrraumes einholen. Aufgrund der leichten Verfügbarkeit von Informationen ändert sich die Rolle der Dozierenden, die zu Lernbegleitern in einem kollaborativen Lernprozess werden.

![Smartphones können das Lernen verändern. Foto: [https://unsplash.com/collections/145103/computers-phones-and-tech?photo=Dl6jeyfihLk Alejandro Escamilla]](/sites/default/files/images/blog/iphone-4-closeup_0.jpg)

Lehre und Studium werden zukünftig nicht ohne Digitalität denkbar sein

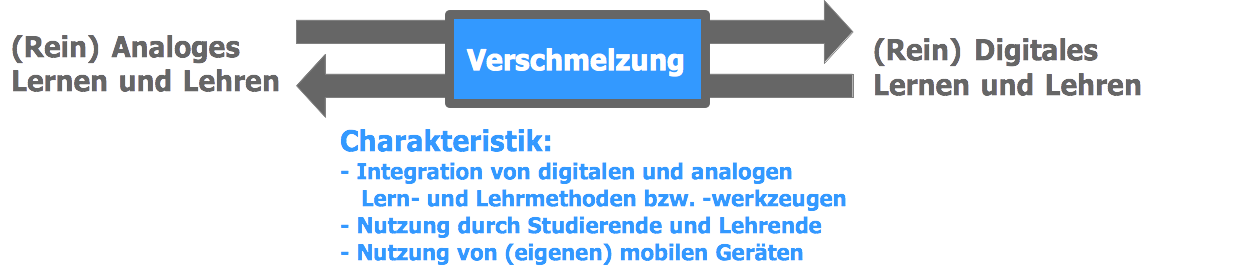

Mit dem ubiquitären Internet und den Smartphones in den Taschen der Studierenden ist die Grenzziehung zwischen sog. „analoger“ Lehre, d. h. herkömmlicher Präsenzlehre, sowie der „digitalen“ Lehre, d. h. dem technologiegestützten Lehren und Lernen, schwierig: „Digitalisierung“ erscheint immer seltener als etwas Besonderes, Abgetrenntes. Analoges und Digitales verschmilzt zunehmend. „Digitales“ tritt damit auch als Besonderheit in den Hintergrund: Lehre und Studium wird zukünftig nicht ohne Digitalität denkbar sein, eine besondere Betonung der Digitalität wird vermutlich überflüssig.

Die Entwicklung zu solchen „verschmolzenen“ Lehr- und Lernformaten kann in zwei Richtungen erfolgen: Bislang rein digitale Lernangebote erfahren Verankerung für das Präsenzlehren und -lernen, z.B. wenn Online-Videos in Flipped-Classroom-Arrangements zur Vorbereitung für die Präsenzveranstaltung genutzt werden und die Wissensvertiefung dann in der Präsenzveranstaltung erfolgt. Umgekehrt werden Präsenzveranstaltungen mit digitalen Technologien, z.B. durch die Nutzung von Audience-Response-Systemen mit den Smartphones der Studierenden erweitert zu einem neuartigen Lehrformat.

Doch welche neuen Möglichkeiten ergeben sich durch die umfassende Präsenz digitaler Technologien für die Lehre an Hochschulen, also v.a. durch das allgegenwärtige Internet und die mobilen Geräte der Studierenden?

Konsequenzen für die Hochschulbildung

Im Rahmen der hier vorgestellten Studie führten wir eine Literatur- und Projektrecherche durch und erstellten zehn Fallstudien zu solchermaßen „verschmolzenen“ Lehr- und Lernangeboten. Zudem führten wir Interviews mit ausgewiesenen Fachleuten. Ein Schwerpunkt war dabei die Beschreibung von Hintergründen und Eigenschaften der Lern- und Lehrformate.

Beim Vergleich der Fallstudien zeigte sich, dass die Studierenden bei verschmolzenen Lehr- und Lernformaten eine aktive bzw. aktivere Rolle haben als bei den vergleichbaren herkömmlichen Formaten. Die Übersicht zeigt auch, dass Studierende intensiver an der Lehrveranstaltung und ihrer Gestaltung partizipieren und dass das Lern- bzw. Lehrformat mehr Selbstregulation möglich und notwendig macht. Damit verbunden wandelt sich in den Fallstudien auch die Rolle der Lehrenden hin zu Lernbegleiter/innen. Die Lehrformate sind in den Fallstudien insgesamt durch größere Handlungs- oder Kompetenzorientierung gekennzeichnet. Deutlich zeigt sich auch, dass für Lehrende damit häufig einen höherer Aufwand verbunden ist und eine höhere Verfügbarkeit, z.B. außerhalb der Unterrichtszeit.

Die Verschmelzung von Lern- und Lehrformaten ist also auch eine Herausforderung für Lehrende und Lernende. Spezifische Weiterbildungsangebote und Wettbewerbe sind hier eine Möglichkeit, entsprechend zu fördern. Aus Sicht von Prof. Dr. Marcus Specht, Professor für Lerntechnologien an der niederländischen Open Universiteit, ist es notwendig, die Lehrenden allgemein auf ihre neue Rolle vorzubereiten: „Lehrende sind nun, wenn Studierende das Faktenwissen quasi mit den Smartphones in der Hosentasche haben, eben eher Begleiterinnen und Begleiter des Lernens und nicht unbedingt die zentrale Wissensinstanz. Damit ändern sich auch ihre Aufgaben als Lehrende.“ Lehrende müssen, so Marcus Specht, Informationen und Weiterbildungen erhalten, wie sie mit der von ihnen stärker erwünschten und erwarteten Rolle als Lernbegleiter/innen entsprechende Lehrveranstaltungen planen und umsetzen können. „Wenn man jederzeit als Lehrender erwarten kann, dass z. B. kleine Fehler in der Vorlesung durch einen Studierenden per Recherche im Internet korrigiert werden können, dann müssen das die Lehrenden aushalten können.“

Zwei Beispiele für verschmolzene Lehr- und Lernformate an Hochschulen werden im Folgenden skizziert.

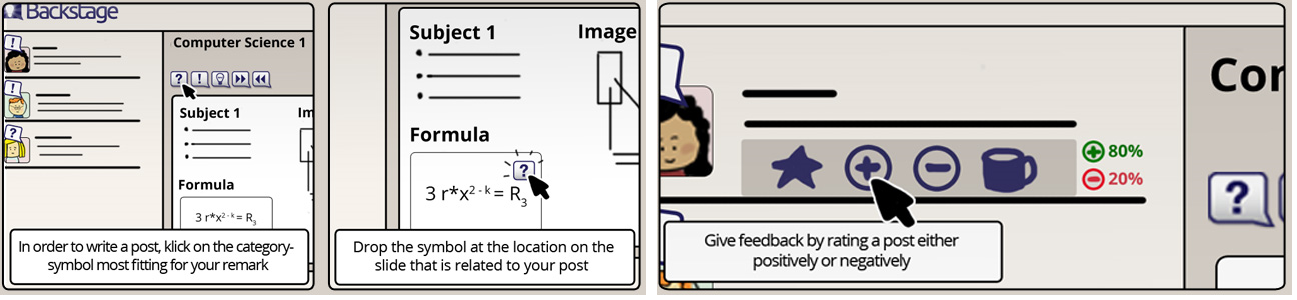

Beispiel 1: Entwicklung und Einsatz von „Backstage“, einem Audience-Response-System (LMU München)

Audience-Response-Systeme sind Anwendungen, mit denen in großen Hörsälen u. a. Meinungsbilder von den Studierenden eingeholt werden bzw. kleine Umfragen durchgeführt werden können. Die webbasierte Anwendung „Backstage“ entstand im Rahmen eines Forschungsprojekts am Institut für Informatik an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit der Absicht, die Interaktion im Hörsaal zu erhöhen. Backstage kann von allen Geräten mit Internetverbindung im Hörsaal, d. h. Smartphones, Tablets oder tragbaren Rechnern, genutzt werden.

Wie auch andere Audience-Response-Systeme ist Backstage dazu gedacht, schnell Umfragen im Auditorium durchzuführen und die Interaktion zwischen den Zuhörer/innen und den Lehrenden in sehr großen Hörsälen zu intensivieren und durch diese Möglichkeit allgemein die Aufmerksamkeit im Hörsaal zu erhöhen. Gerade die Funktionalität von Backstage als „Backchannel“, also als stiller Kommunikationskanal für die Hörer/innen, ist auf analoge Weise nicht denkbar: Mit Hilfe von Backstage werden (noch) offene Fragen oder mangelndes Verständnis einzelner Zuhörer/innen zunächst formuliert und wenn diese Fragen oder Kommentare von mehreren positiv bewertet werden, werden sie auch den Lehrenden präsentiert. Die Kommentare können an einzelnen Vortragsfolien angebracht werden. Lehrende können dann auf die Kommentare und Fragen während sowie nach der Vorlesung eingehen und beantworten bzw. entsprechend wiederholen.

Backstage wurde bis 2015 in vier unterschiedlichen Lehrveranstaltungen an der Ludwig-Maximillians-Universität München und der Universität des Saarlandes eingesetzt und evaluiert, dabei wurde die Software von weit über 1.500 registrierten Studierenden genutzt. Eine Evaluation kommt u.a. zu dem Ergebnis: „Backstage erhöhte nicht nur die Interaktivität sondern trug auch zur sozialen Awareness bei, die eine Voraussetzung für eine aktive Teilnahme ist. Die Backchannel-Kommunikation war zu einem hohen Grad vorlesungsbezogen.“

Beispiel 2: Erstellung von Lernvideos für Studierende von Studierenden im Rahmen der Veranstaltung Lineare Algebra II (HFT Stuttgart)

Die Vorlesungsinhalte von „Lineare Algebra II“ wurden an der Hochschule für Technik in Stuttgart bis zum Jahr 2012 durch Übungen auf Arbeitsblättern vertieft und gefestigt. Im Wintersemester 2012/2013 wurde von Prof. Dr. Annegret Weng erstmals von den Studierenden stattdessen das Erstellen eines Lernvideos gefordert. Die zentralen Inhalte einer Mathematikvorlesung der Hochschule für Technik werden so von den Studierenden durch Videoproduktionen noch einmal aufgearbeitet und in eigener Weise dargestellt.

Hintergrund dieser Einführung war die Beobachtung, dass die Studierenden eher eng auf die Abschlussprüfung bezogen gelernt haben; das Lernen sollte hingegen über das ganze Semester verteilt werden. Auch wollte man etwas daran ändern, dass während der Vorlesung nur wenig Rückfragen und Diskussionen zustande kamen und man beobachtete auch die hohe Durchfallquote, und die vielen Abbrecher/innen gegenüber nur beschränkten personellen Ressourcen. Dazu kam auch, so die Überlegung, mit dem Flipped-Classroom-Konzept zukünftig Teile des Vortrags aus der Vorlesung herauszuverlagern, um Raum für mehr Diskussion und Interaktivität zu schaffen und dabei diese Produktion der Lernvideos nicht allein den Lehrenden zu überlassen.

Mit diesem Projekt hatten Studierende im Bereich der Mathematik erstmals die Möglichkeit an der Erstellung ihres Lehr- und Lernmaterials mitzuarbeiten. An der Pilotdurchführung der Lehrveranstaltung haben 34 Studierende im 2. Semester BA Mathematik teilgenommen. Der Arbeitsaufwand für die Erstellung der Videotutorials wurde in der Evaluation von fast allen Studierenden als hoch oder sehr hoch eingeschätzt. Gleichzeitig wurde die Durchfallquote um 15 Prozent gesenkt; die Klausurergebnisse haben sich gegenüber dem Vorjahr signifikant verbessert. Auch konnte später in den Klausurergebnissen, im Vergleich zu vorhergehenden Semestern, ein leichter Rückgang der Durchfallquote festgestellt werden. Ein interessantes Ergebnis ist auch, dass die Ausstattung, die rund um die Erstellung von Lernvideos zur Verfügung gestellt wurde, von den Studierenden praktisch nicht genutzt wurde – sie haben lieber ihre eigenen Werkzeuge genutzt. Das Format – Erstellung von Lernvideos zur Aneignung des Vorlesungsstoffs – wurde später innerhalb der Hochschule auch auf andere Lehrveranstaltungen übertragen.

Weitere Praxisbeispiele

Die Liste der Lern- und Lehrformate, bei denen es zu einer Verschmelzung von digitalen und analogen Anteilen kommt, ist lang – und das Spektrum ist breit. So wird beim Outdoor-Test im Fach Botanik an der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo Hannover) mit Hilfe von mobilen Geräten „im Feld“ getestet, wie gut die Studierende Pflanzen bestimmen können. Studienanfänger/innen an der Universität Potsdam lernen mit dem pervasiven mobilen Spiel „FreshUp“ ihre Universität und das Umfeld kennen. Und an der TU Wien gelingt am Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung peer-basiertes Feedback für Übungsaufgaben mit Hilfe eines eigens programmierten Systems auch im Rahmen von Massenlehrveranstaltungen. Erst ein Prototyp ist hingegen die App „NFC LearnTracker“ der Open University Netherlands, die durch die Markierung von konkreten Lernorten das informelle Lernen unterstützen soll.

Channa van der Brug

Channa van der Brug