Kollegiale Lernräume als Stütze im digitalen Semester – Eindrücke aus dem Projekt AEDiL

Kollegiale Lernräume als Stütze im digitalen Semester – Eindrücke aus dem Projekt AEDiL

02.12.20

Was ist eine Autoethnografie und warum ist dieser Forschungsansatz insbesondere in Zeiten von ad-hoc Umstellungen und Ungewissheiten wertvoll? Mitglieder des Projektes AEDiL, das sich im März 2020 in Folge eines Tweets zum Thema Virtuelle Lehre formte, berichten über ihre Erfahrungen und geben wertvolle Tipps zum Format des Peer-to-Peer-Austausches.

Viele können es sicherlich schon nicht mehr hören: Corona-Semester, Krisenbewältigung, große Herausforderungen, ad-hoc Umstellung auf digitale Lehre oder Emergency Remote Teaching. Alles Schlagworte, die auch in unserem Projekt “AEDiL – AutoEthnographische Forschung zu digitaler Lehre und deren Begleitung”, welches wir Ihnen hier vorstellen werden, eine Rolle spielten und spielen.

Warum also diesen Blogbeitrag lesen?

Weil wir Ihnen ein etwas anderes Projekt vorstellen wollen. Eines, das zur Nachahmung einlädt und nicht die Krise an sich in den Vordergrund stellt, sondern die Personen in der Krise und deren individuellen Umgang mit ihr. Dieser Fokus ist auf die Methode der Autoethnographie als Reflexionsinstrument und auf die Entstehung des Projektes zurückzuführen. Deshalb schildern wir zunächst die Entstehung von AEDiL, bevor wir auf die Besonderheiten des Projekts und die Möglichkeiten für eine Nachahmung eingehen.

Die Autoethnographie „ist ein Forschungsansatz, der sich darum bemüht, persönliche Erfahrung (auto) zu beschreiben und systematisch zu analysieren (graphie), um kulturelle Erfahrung (ethno) zu verstehen“ (Ellis et al., 2010, S. 345).

Projekthintergrund

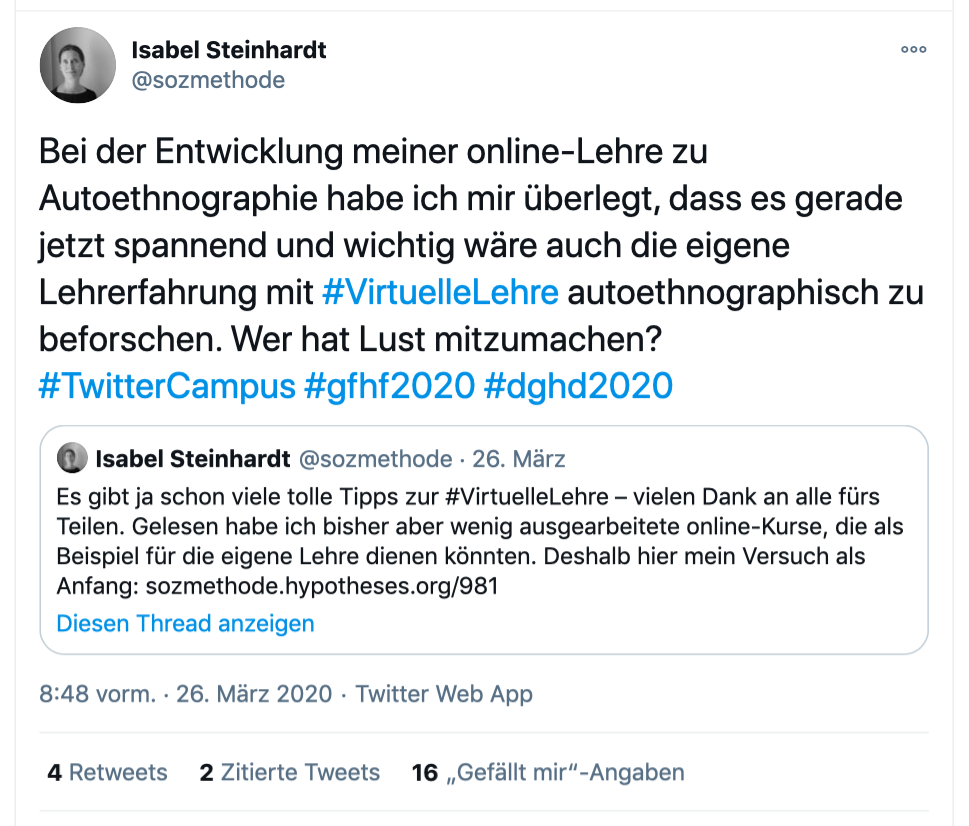

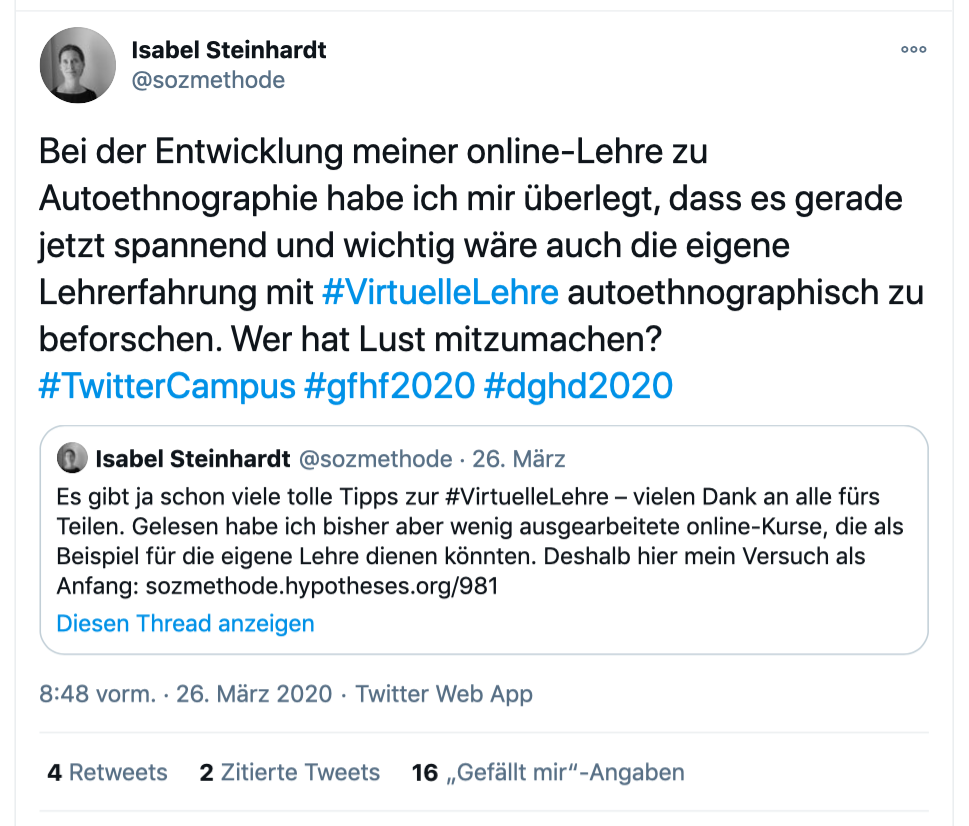

AEDiL begann mit einem Tweet von Isabel Steinhardt am 26. März 2020, in dem sie offen fragte, ob andere Personen im Umfeld der Hochschullehre Interesse haben, ihre eigene Lehrerfahrung zu analysieren und dadurch besser zu verstehen, also autoethnographisch zu beforschen. Als Reaktion auf diesen Tweet bildete sich ein Kernteam, das seither das Projekt koordiniert. Bis Mitte April 2020 formierte sich eine größere Gruppe an interessierten Hochschulmitarbeitenden (Hochschuldidaktik, Hochschullehre, Hochschulforschung) aus ganz Deutschland. Derzeit beteiligen sich 16 Personen an AEDiL.

AEDiL begann mit einem Tweet von Isabel Steinhardt am 26. März 2020, in dem sie offen fragte, ob andere Personen im Umfeld der Hochschullehre Interesse haben, ihre eigene Lehrerfahrung zu analysieren und dadurch besser zu verstehen, also autoethnographisch zu beforschen. Als Reaktion auf diesen Tweet bildete sich ein Kernteam, das seither das Projekt koordiniert. Bis Mitte April 2020 formierte sich eine größere Gruppe an interessierten Hochschulmitarbeitenden (Hochschuldidaktik, Hochschullehre, Hochschulforschung) aus ganz Deutschland. Derzeit beteiligen sich 16 Personen an AEDiL.

AEDiL hat aus unserer Sicht zwei Besonderheiten:

- Erstens die hohe Diversität der Beteiligten, die aus unterschiedlichsten organisierten Einrichtungen und Fachrichtungen kommen sowie auf allen akademischen Karrierestufen stehen – und doch alle miteinander auf Augenhöhe zusammenarbeiten.

- Die zweite Besonderheit von AEDiL hängt mit der Entwicklung des Projektes zusammen. Als bottom-up Projekt, das in selbstorganisierter Form zur freiwilligen Teilnahme über Social Media und Mailingliste aufrief, unterscheidet es sich stark von sonstigen Projekten, bei denen sich das Konsortium meist aufgrund von vorherigen Kooperationen oder Bekanntheit gründet.

Im Laufe des Projektes zeigte sich, dass sich durch die kollaborative Autoethnographie eine Community of Practice gebildet hat. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da sich die beteiligten Personen via Twitter und Mailinglisten zusammengefunden hatte und sich vorher untereinander nur zum Teil persönlich kannten. Die Personen wurden zudem in unterschiedlichen Disziplinen sozialisiert, verfolgen unterschiedliche Lehrpraktiken und befinden sich in sehr diversen institutionellen Einbettungen. Die beteiligten Personen eint nach wie vor der Bedarf und der Wunsch eines verbindlichen Austausches, die Reflexion zu den neuen Herausforderungen im digitalen Semester sowie die individuelle und kollektive Thematisierung. Dieser Austausch steht im Zentrum von AEDiL. Wie genau er aussah, möchten wir im Folgenden eingehend erläutern.

Gegenstand des Projektes

Im AEDiL Projekt nutzen wir die Autoethnographie, um auf Basis zielgerichteter Dokumentation und Interpretationen eigener Erlebnisse einen Einblick in den durch die Corona-Krise veränderten Lehr- und Hochschulalltag zu erhalten. Für die Dokumentation der eigenen Erfahrungen haben wir die Vorlesungszeit des Sommersemester 2020 inklusive jeweilige Vorbereitungs- sowie Prüfungszeiträume als ersten Zeitraum genutzt. Die Auswertungen münden derzeit in einer Monographie mit den autoethnographischen Stories der Beteiligten, die voraussichtlich im April 2021 bei wbv erscheinen wird. Im zweiten digitalen Semester (Wintersemester 2020/21) werden wir unsere Ergebnisse des Sommersemesters nutzen, um die angestoßenen Reflexionen weiter voranzutreiben und die gemachten Erfahrungen und kollaborativen Ergebnisse zu überprüfen.

Auch wenn sich die Projektbeteiligten aktuell mitten im Schreibprozess befinden und auf sich und die Herausforderungen des digitalen Semester zurückblicken, zeigt sich schon jetzt, dass innerhalb der Reflexionsgruppe AEDiL eine besondere Form der Offenheit geschaffen wurde. In den anonym veröffentlichten individuellen Stories werden nicht selten sehr persönlich, intime Einblicke in Herausforderungen, Zweifel, Krisen und auch Bewältigungsstrategien gegeben. Selbstkritisch blicken wir auf die eigene Kommunikation mit Studierenden; die eigene Krisenbewältigung als Führungskraft im Wissenschaftsmanagement; die persönlichen Wissensdefizite im Bereich digitaler Lehre; den täglichen Verdrängungswettbewerb von Forschung vs. Lehre und auch auf die Herausforderungen durch Care-Verpflichtungen im Kontext des digitalen Sommersemesters. All diese unterschiedlichen Aspekte werden in der erscheinenden Monographie kritisch eingeordnet.

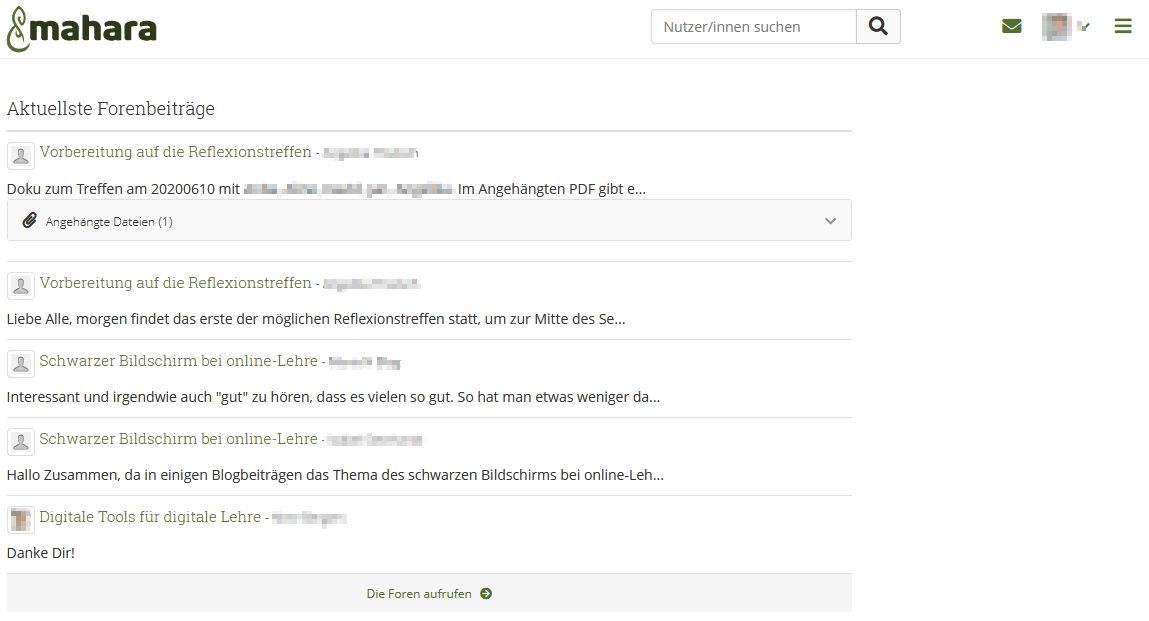

Als technische Lösung für die gemeinsame Dokumentation nutzen wir Mahara. Mahara ist eine Open Source Tool, das v.a. für E-Portfolioarbeit eingesetzt wird. In Mahara können Beiträge geschrieben werden, die mit der Gruppe geteilt und von dieser kommentiert werden können. Zudem kann über das Tool miteinander kommuniziert werden und sich Untergruppen bilden, die in Foren in den Austausch gehen können. Das Tool unterstützt entsprechend das kollaborative Arbeiten, also den Kern des Projektes. Das heißt, die Beteiligten dokumentieren ihre eigenen Erfahrungen in Bezug auf digitale Lehre und den veränderten Lehr-/Berufsalltag in Tagebucheinträgen (im Mahara-System als Blogbeiträge bezeichnet), die für die anderen Forschenden der Gruppe zugänglich und kommentierbar gemacht werden. So entstehen ein kontinuierlicher Austausch und Reflexionsprozess. Dieser Austausch wurde durch monatliche virtuelle Gruppentreffen, Reflexionsworkshops in kleineren Gruppen und Schreibgruppen weiter unterstützt.

Für die Tagebucheinträge war bewusst keine Struktur vorzugeben, da die Gedanken und Erfahrungen der Beteiligten von den jeweiligen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsstrukturen abhängen. Insofern wäre eine festgelegte Struktur der Autoethnographie nicht angemessen.

Empfehlungen zur Nachahmung des Projektes im zweiten digitalen Semester

Die im Zuge der kollegialen Zusammenarbeit über das gesamte digitale Sommersemester gesammelten Erfahrungen und Eindrücke zeigten den Projektbeteiligten, wie wertvoll eine solche Form des Peer-to-Peer-Austauschs sein kann. Insbesondere, aber nicht nur in Zeiten der Unsicherheit wie im sogenannten Corona-Semester, stehen Hochschulmitarbeitende mit dem hohen Grad an Autonomie vor der Herausforderung, niederschwellig und direkt neue Eindrücke im Bereich der Lehre, Forschung und Verwaltung zu sammeln und zu reflektieren. Digitale Medien ermöglichen es, diese kollegialen Formen des Lernens unter Hochschulmitarbeitenden über institutionelle Grenzen hinweg zu etablieren und produktiv zu nutzen.

Im Rahmen des diesjährigen University:Future Festivals des Hochschulforums Digitalisierung haben Projektmitglieder in einem Workshop ein ähnlich reflexives Format des kollegialen Erfahrungsaustausches zu Herausforderungen und Lösungsstrategien erprobt. Wenn AEDiL entsprechend als exemplarischer Ansatz für neue kollegiale Lernräume im Wissenschaftssystem betrachtet werden kann, stellt sich die Frage, wie weitere Lernräume entstehen können.

Auf Basis der gesammelten Erfahrungen des Finden und kontinuierlichen Etablieren eines solchen Community of Practice Projektes können wir interessierten Nachahmer:innen folgende Empfehlungen mit auf den Weg gegeben:

- Verantwortung übernehmen! Eine Community of Practice lebt in allen Phasen der Umsetzung von der Selbstorganisation der Beteiligten. Scheuen Sie sich nicht davor, einzelnen Projektmitgliedern sehr konkrete Verantwortung zu übertragen. Im AEDiL-Projekt wurde die Verantwortung ähnlich eines Zwiebelmodells aufgeteilt. Eine Gesamtprojektverantwortliche hat den Überblick, ein kleines Kernteam organisiert zentral die Infrastruktur und Formate für den kollegialen Austausch, von dem dann die breite Gesamtgruppe profitiert.

- Gegenseitiges Verständnis! Entsprechende Peer-to-Peer-Lernformate sind eben in der Regel kein fester Teil der hochschulischen Kernaufgaben, sodass Projektmitgliedern immer auch Verständnis entgegengebracht werden sollte, wenn Aufgaben nicht fristgerecht erfüllt werden können oder Meetingteilnahmen nicht möglich sind.

- Pragmatische technische Lösungen! Mitarbeitende verschiedener Hochschulen und unterschiedlicher Disziplinen bringen immer auch sehr unterschiedliche Erfahrungen und Einstellungen zu digitalen Lösungen mit. Die technische Infrastruktur für die Community of Practice sollte einerseits schnell festgelegt werden, aber so minimalistisch wie möglich gehalten werden. So wird verhindert, dass technische Fragen dem sich in der Gruppe finden und miteinander “warm werden” im Weg stehen.

- Routinen des Austauschs festigen! Da kollegiale selbstorganisierte Lernformate aufgrund anderer drängender alltäglicher Arbeitsanforderungen der beteiligten Hochschulmitarbeiter:innen ständig Gefahr laufen, depriorisiert zu werden, hilft es, früh Routinen des Austauschs und der Zusammenarbeit zu etablieren. Dazu zählen beim Beispiel von AEDiL wöchentliche Treffen der Kerngruppe und monatliche Treffen der Gesamtgruppe. Auch für die Dokumentation persönlicher Erfahrungen in Form von Tagebucheinträgen zur Reflexion halfen den Beteiligten früh etablierte individuelle Routinen wie wöchentliche Terminblocker.

- Erfahrungen breiter teilen! So gut sich ein Erfahrungsaustausch innerhalb einer Community of Practice auch einstellt, so sehr profitieren auch alle Beteiligten davon, wenn die Ergebnisse des Austauschs und der inhaltlichen Reflexion mit einer breiten interessierten Öffentlichkeit geteilt werden. Dadurch kann vermieden werden, dass gegenseitige Lernerfahrungen u.a. aufgrund zu homogener Gruppenzusammensetzungen doch eher speziell und nur bedingt verallgemeinerbar sind.

- Vertraulichkeit wahren! Dieses Prinzip gilt für Communities of Practice sicherlich im Allgemeinen – doch noch vielmehr beim kollaborativen autoethnographischen Forschen. Die Tagebucheinträge sind sehr persönlich und geben exklusive Einblicke in das Leben der Forschenden – mit teilweise biographischen Exkursen. Deshalb gibt es im AEDiL-Projekt einen Code of Conduct, der hier eingesehen werden kann: Download von Researchgate.

- Auf zu neuen Gewässern! Noch nie autoethnographisch geforscht? Macht nix. Seien Sie mutig und probieren Sie etwas Neues aus. Die meisten in der AEDIL-Gruppe haben forschungsmethodisches Neuland betreten. Deshalb gab es z.B. kurze Impulse in Form von aufgezeichneten Vorträgen der Expert:innen innerhalb von AEDiL. Zentral war und ist die Offenheit sich Hilfe zu holen und bei Unklarheiten nachzufragen.

In diesem Sinne freut sich die AEDiL-Gruppe auf den Austausch mit Ihnen und auf hoffentlich viele Nachahmende.

Mitglieder des AEDiL Projektes:

- Aline Bergert, Technische Universität Dresden, Arbeitsgruppe Fernstudium Bauingenieurwesen, Lehramt an berufsbildenden Schulen/Berufspädagogik

- Dr. Nadine Bernhard, Humboldt Universität Berlin, Institut für Erziehungswissenschaften, Soziologie

- Dr. habil. Markus Deimann, VDE/VDI, Bildungswissenschaften, @mdeimann

- Michael Eichhorn, Goethe-Universität Frankfurt, studiumdigitale, Erziehungswissenschaften, @eichhornmichael (Kernteam)

- Dr. Irina Gewinner, Universität Luxemburg, Fakultät für Geisteswissenschaften, Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften, Soziologie @DrGewinner

- Antje Goller, Universität Leipzig, Fakultät für Erziehungswissenschaften, Erziehungswissenschaften

- Karsten König, Fachhochschule Dresden (FHD), Lehrbeauftragter Empirische Sozialforschung / QM, Soziologie

- Dr. Maria Kondratjuk, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Institut für Pädagogik, Bildungsmanagement und Sozialpädagogik

- David Lohner, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Berufspädagogik und Allgemeine Pädagogik, @davidlohner (Kernteam)

- Dr. Maria Noftz, Universität Lübeck, Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Lehrkoordinatorin, Medizin

- Ronny Röwert, Technische Universität Hamburg, Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik, @RonnyRoewert (Kernteam)

- Dr. Christian Schmid, Universität Kassel, International Centre for Higher Education Research, Soziologie

- Anita Sekyra, Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen, Bildungswissenschaften, @anita_sekyra

- Dr. Isabel Steinhardt, Universität Kassel, International Centre for Higher Education Research, Soziologie, @sozmethode (Projektleitung)

- Prof. Dr. Doris Ternes, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Leiterin des Zentrum für Hochschuldidaktik und lebenslanges Lernen (ZHL), Wirtschaftswissenschaften und Erwachsenenbildung

- Dr. Angelika Thielsch, Georg-August-Universität Göttingen, Hochschuldidaktik, Ethnologie, Geschlechterforschung, Romanistik und Bildungswissenschaften, @AThielsch (Kernteam)

- Jan Vanvinkenroye, Universität Stuttgart, Technische Informations- und Kommunikationsdienste, Soziale Arbeit, @jvanvinkenroye (Kernteam)

Literatur

Ellis, Carolyn, Tony E. Adams, und Arthur P. Bochner. „Autoethnography: An Overview“. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 12, Nr. 1 (2010). https://doi.org/10.17169/fqs-12.1.1589.

Channa van der Brug

Channa van der Brug