So viele Antworten – Anleitung Audience Response Systeme in der Lehre

So viele Antworten – Anleitung Audience Response Systeme in der Lehre

04.04.18

Wie kann man Audience Response Systeme sinnvoll in der Hochschullehre einsetzen? Malte Persike hat hierzu eine Anleitung geschrieben. Der Artikel stammt aus dem E-Book der HFD Winter School, das wir Rahmen unseres Netzwerks für die Hochschullehre gemeinsam mit vielen Expert(inn)en erarbeitet haben.

Die Idee. Als Audience Response Systeme (ARS) bezeichnet man software- oder hardwarebasierte Abstimmungssysteme, die das gleichzeitige Einholen individueller Rückmeldungen von beliebig vielen Zuhörern ermöglichen. Sie sind eines der wenigen Lernformate für die Präsenzphase, das ohne Schwierigkeiten auch in großen Gruppen eingesetzt werden kann. Primäres Ziel von ARS ist immer die Steigerung der Interaktion zwischen dem Vortragenden und seinem Publikum (Kenwright, 2009).

Die Technik. Moderne ARS sind zumeist als internet-basierte Softwarelösungen ausgelegt, die mit nahezu allen mobilen Endgeräten bedient werden können. Sie sind entweder rein browserbasiert oder als mobile App implementiert, so dass weder beim Publikum spezielle Hardware erforderlich ist. Viele der mobilen ARS sind für Bildungszwecke kostenlos verfügbar. Zu den größten Anbietern im deutschsprachigen Raum zählen ARSnova, PINGO und Feedbackr. Eine regelmäßig gepflegte Liste von ARS Produktion findet sich im ELAN Wiki.

![Abb. 1: Einsatz von Plickers Quelle: [https://www.plickers.com www.plickers.com]](/sites/default/files/images/blog/plickers.jpg)

Die Funktion. Die Palette der Frage-/Antwortformate bei typischen ARS reicht von einfachen Multiple-Choice Fragen, Freitextfragen, Zuordnungsaufgaben, offenen oder geschlossenen Lückentexten bis hin zu domänenspezifischen Aufgabentypen, z.B. mathematischen Aufgaben. Das Ergebnis einer Umfrage kann dem Publikum unmittelbar angezeigt und anschließend diskutiert werden. Browserbasierte ARS sind in ihrem Funktionsreichtum den klassischen hardwaregebundenen elektronischen Abstimmungssystemen oft überlegen, bergen dabei aber ein gewisses didaktisches Risiko. Webbasierte ARS erzwingen den Zugriff auf internetfähige Endgeräte wie Smartphones oder Tablets. Deren Nutzung während einer Lehrveranstaltung dürfte viele Studierende in Versuchung führen, ihre Aufmerksamkeit nicht allein auf das ARS zu beschränken, sondern auch auf extracurriculare Netzinhalte zu verteilen. Als „analoge“ Lösung bietet sich hier Plickers an. Studierende halten Karten mit QR-Codes hoch, in denen die Antworten kodiert sind. Mit der Smartphone-Kamera wird die Abstimmung dann „eingesammelt“ und kann anschließend am Browser angezeigt und besprochen werden (Abb. 1).

Die Verwendung von ARS in der Hochschullehre lässt sich ausgehend vom Inhalt der gestellten Fragen in zwei Einsatzfelder aufteilen. Entweder ist das Ziel die Gewinnung von nichtinhaltlichem Feedback oder das Stellen von Fachfragen.

![Abb. 2: Veranstaltungsbezogenes Feedback mit ARSnova Quelle: [https://arsnova.thm.de https://arsnova.thm.de]](/sites/default/files/images/blog/arsnova.png)

Veranstaltungsbezogenes Feedback. Ziel ist hier vor allem die Strukturierung der Veranstaltung. Viele ARS bieten die Möglichkeit, kontinuierlich Feedback über den Grad studentischen Engagements zu erhalten. Studierende sehen auf ihrem mobilen Endgerät Skalen wie „kann folgen – bitte schneller – zu schnell – abgehängt“ oder „zu leicht – genau richtig – zu schwer“ und können zu jeder Zeit während einer Veranstaltung ihr Feeback abgeben (Abb. 2). Lehrende erhalten in Echtzeit einen Eindruck über die Passung ihres Vortrags zum Auditorium und können gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Veranstaltungsbezogene Fragen können auch dazu dienen, die Aufmerksamkeit der Zuhörer am Anfang einer Veranstaltung zu bündeln. Beim Einsatz von ARS ist es ratsam, Präsenzveranstaltungen mit Fragen zu beginnen wie „Für heute sollten einige Materialien vorbereitet werden. Wie viele haben Sie bearbeitet?“, die dann per ARS auf einer Skala von „keine oder fast keine“ bis „alle oder fast alle“ beantwortet werden soll. Neben dem Setzen eines Startschusses für die Veranstaltung gewährleistet eine solche Eingangsfrage auch noch, dass bei der ersten Fachfrage so viele Studierende wie möglich bereits mit dem System verbunden sind.

Fachfragen. Primäres Einsatzgebiet von ARS ist aber nicht das veranstaltungsbezogene Feedback, sondern das Stellen fachbezogener Fragen. Diese können dazu dienen, am Anfang einer Veranstaltung den Vorbereitungsgrad der Studierenden zu überprüfen, oder als Lernstandskontrolle im Veranstaltungsverlauf eingesetzt werden. Fachfragen mithilfe von ARS aktivieren Studierende kontinuierlich zur inhaltlichen Mitarbeit und können so eine tiefere Reflexion der Inhalte erreichen als bei reinem Zuhören üblicherweise geschieht. Lehrende erhalten auf diese Weise einen Eindruck vom Leistungsstand nicht nur der wenigen Studierenden, die sich auch im klassischen Präsenzsetting beteiligt hätten, sondern eines großen Teils der Zuhörerschaft.

Strukturierung des Veranstaltungsablaufs. Seltener werden ARS für so genanntes „Forking“ benutzt. Darunter versteht man Verzweigungspunkte im Veranstaltungsverlauf, an denen die Wahl des nächsten Inhaltes durch die Studierenden bestimmt wird. Ein typisches Beispiel ist die Verzweigung auf Basis des Vorwissens. Stellt der Lehrende auf Basis der Antworten fest, dass bestimmte Inhalte von den Studierenden besonders gut oder nur lückenhaft beherrscht werden, kann er bestimmte Inhalte überspringen oder in geeigneter Weise vertiefen.

Innovative Lehridee: 360° ARS – Student Generated Content mit Audience Response Systemen

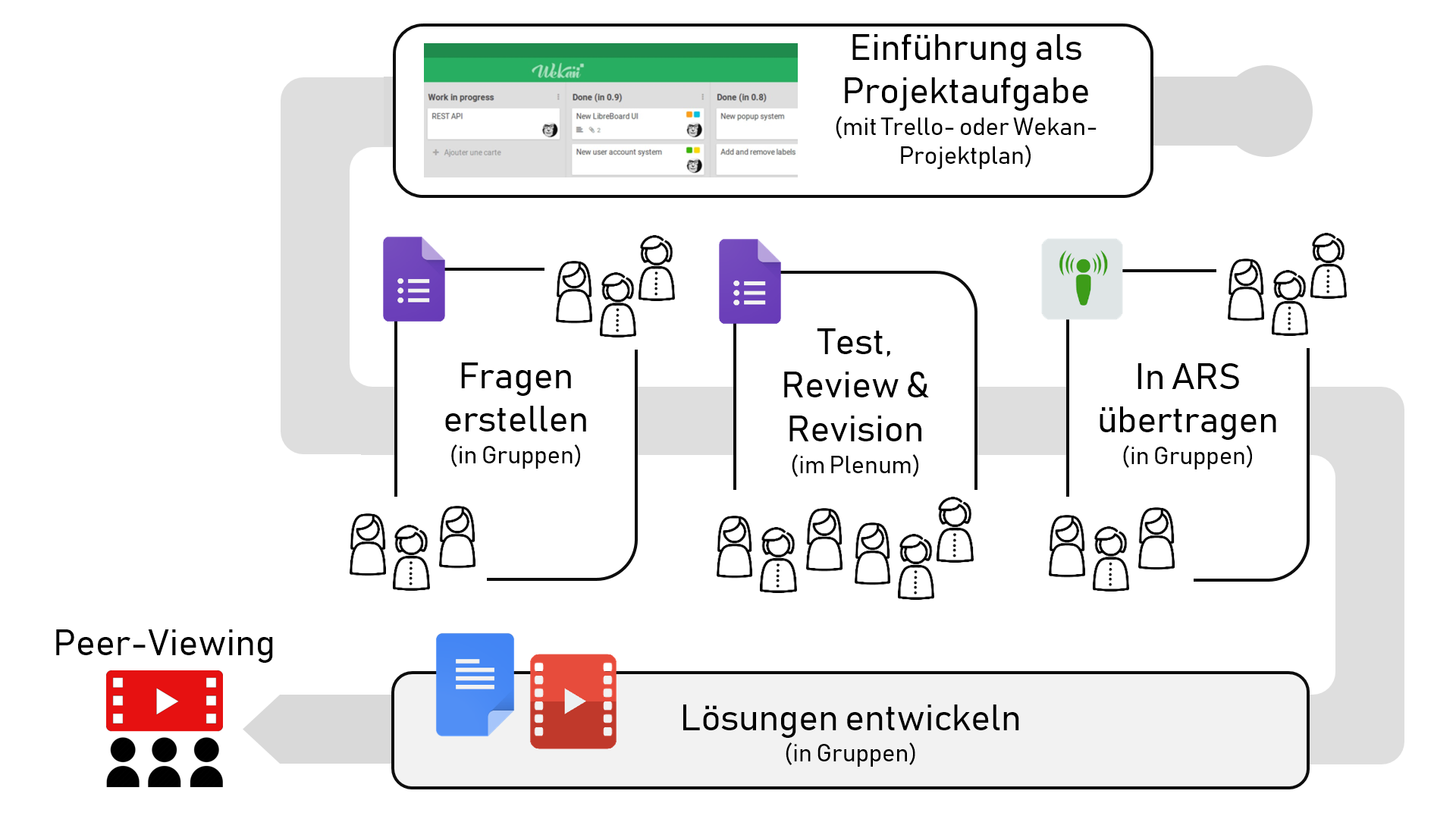

Eine innovative Lehridee mit viel Potential ist die projektartige Erstellung der ARS Fragen als Student Generated Content (Abb. 3). Dabei erhalten Studierende – nicht der Dozierende – die Aufgabe, Fragen, Antworten und Erklärungen zu bestimmten Themenbereichen der Veranstaltung zu generieren. Der Dozierende übernimmt die Rolle eines Kurators und Projektsupervisors, der die Fragen sichtet, um eine geeignete Auswahl daraus für die Studierenden der nächsten Semester zur Verfügung zu stellen. Ganz nebenbei erhalten die Studierenden auch eine Einführung in zentrale Aspekte des Projektmanagement, da der gesamte Erstellungsprozess projektartig aufgezogen und mit einer Projektmanagement-Software (z.B. https://wekan.github.io/) unterlegt wird.

Die 75-25-Regel. Da das Ergebnis einer ARS Umfrage den Studierenden ohne Zeitverzögerung angezeigt werden kann, kommt dem Umgang mit falschen Antworten hohe didaktische Bedeutung zu. Was tut man also, wenn zu wenige Studierende die richtige Antwort gegeben haben? Eine grobe Richtschnur liefert hier die 75-25-Regel. Falsche Antworten, die von mehr als 25% der Studierenden gegeben worden sind, sollten vom Dozierenden unmittelbar im Plenum nachbesprochen werden. Dasselbe gilt für richtige Antworten, die von weniger als 75% der Studierenden gewählt wurden.

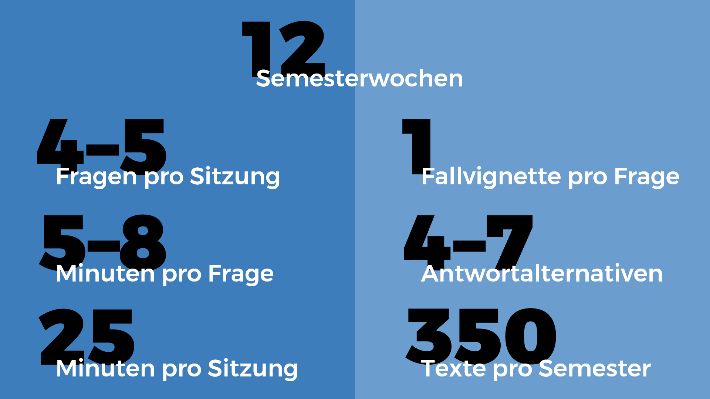

Der Aufwand. Nicht zu unterschätzen! Bei moderater Zeittaktung können in einer 90-minütigen Präsenzveranstaltung vier bis fünf ARS Fragen gestellt werden. Ein 14-wöchiges Semester erfordert somit die Formulierung von 50 bis 60 Fragen und für diese insgesamt zwischen 300 und 400 mögliche Antwortalternativen (Abb. 4). Es ist offensichtlich, dass der Einsatz von ARS mit einem nicht unerheblichen Vorbereitungsaufwand verbunden sein kann. Zudem bindet die Verwendung von ARS Zeitressourcen während der Veranstaltung. Das Stellen einer einzigen Frage nimmt mehrere Minuten in Anspruch, weitere Zeit ist für etwaige Besprechungen unkorrekter Antworten einzuplanen, wenn z.B. die 75-25-Regel zum Einsatz kommt. Bei vier bis fünf ARS Fragen sind üblicherweise etwa 25 Minuten der Veranstaltungszeit einzuplanen.

Der Aufwand. Nicht zu unterschätzen! Bei moderater Zeittaktung können in einer 90-minütigen Präsenzveranstaltung vier bis fünf ARS Fragen gestellt werden. Ein 14-wöchiges Semester erfordert somit die Formulierung von 50 bis 60 Fragen und für diese insgesamt zwischen 300 und 400 mögliche Antwortalternativen (Abb. 4). Es ist offensichtlich, dass der Einsatz von ARS mit einem nicht unerheblichen Vorbereitungsaufwand verbunden sein kann. Zudem bindet die Verwendung von ARS Zeitressourcen während der Veranstaltung. Das Stellen einer einzigen Frage nimmt mehrere Minuten in Anspruch, weitere Zeit ist für etwaige Besprechungen unkorrekter Antworten einzuplanen, wenn z.B. die 75-25-Regel zum Einsatz kommt. Bei vier bis fünf ARS Fragen sind üblicherweise etwa 25 Minuten der Veranstaltungszeit einzuplanen.

Fragenkonstruktion. Bei der Formulierung von Multiple-Choice Fragen sollten ein paar Grundregeln beachtet werden, um eine psychometrische Mindestqualität der Fragen zu sichern. Es ist deshalb eine gewisse Einarbeitung nicht nur in die Technik der ARS Systeme erforderlich, sondern oft auch in Techniken der Fragenkonstruktion. Ein Blick in einschlägige Leitfäden zur Fragenkonstruktion sei an dieser Stelle dringend empfohlen. Eine Auswahl davon findet sich hier zum Download.

Forschungsergebnisse. Audience Response Systeme zählen zu den am intensivsten beforschten Methoden im Blended Learning und die Ergebnisse sind weitgehend eindeutig – eindeutig positiv. In traditionellen Präsenzlehreinheiten sind zu jeder gegebenen Zeit nicht selten mehr als die Hälfte aller Anwesenden mental abgelenkt (Szpunar, Moulton & Schacter, 2013). ARS wirken dem effektiv entgegen, denn sie erhöhen das studentische Engagement der Anwesenden deutlich (Caldwell, 2007), teilweise sogar bei insgesamt gestiegenen Anwesenheitszahlen (Homme, Asay & Morgenstern, 2004). Sie sichern eine kontinuierlichere Aufmerksamkeit der Studierenden während des Veranstaltungsverlaufes und führen zu messbar besserer Lernleistung (Kay & LeSage, 2009). Gleichzeitig wächst das fachbezogene Selbstvertrauen der Studierenden (Nelson, Hartling, Campbell & Oswald, 2012). So ist es nicht verwunderlich, dass Studierende verschiedener Persönlichkeitstypen durch die Bank positive Einstellungen hinsichtlich ARS in der Lehre haben, allerdings nur dann, wenn deren Einsatz freiwillig und ohne Benotung stattfindet (Graham, Tripp, Seawright & Joeckel, 2007). Sobald der Einsatz von ARS an studienrelevante Leistungen geknüpft wird, steigt die Ablehnung auf Seiten der Studierenden dramatisch an.

Fazit. Auf jeden Fall ausprobieren!

Beispielfragen und -antworten

Und hier noch einige der im Rahmen des Workshops bei der HFD Winter School produzierten Fragen und Antworten:

Wie können wir eine physiologische Geburt fördern?

- Durch Stärkung der Ressourcen der gebärenden Frau

- Durch ein warmes Bad

- Durch eine sichere Gebärposition

Welches ist KEIN Diagnosekriterium für Onlinesucht nach DSM-V?

- Dissimulation/Täuschung

- Kontrollverlust

- Nutzungsdauer

- Fortsetzung trotz negativer Konsequenzen

Welche der folgenden Programmiersprachen folgt dem objektorientierten Programmierparadigma?

- LISP

- COBOL

- Java

- Pascal

In welcher Gangphase werden Ischios und Quadrizeps gleichzeitig aktiviert?

- Initial Contact

- Loading Response

- Toe off Phase

- Mid Stance

Literatur

Caldwell, J. E. (2007). Clickers in the large classroom: Current research and best-practice tips. CBE-Life sciences education, 6(1), 9-20.

Graham, C. R., Tripp, T. R., Seawright, L., & Joeckel, G. (2007). Empowering or compelling reluctant participators using audience response systems. Active Learning in Higher Education, 8(3), 233-258.

Homme, J., Asay, G., & Morgenstern, B. (2004). Utilisation of an audience response system. Medical Education, 38(5), 575-575.

Kay, R. H., & LeSage, A. (2009). Examining the benefits and challenges of using audience response systems: A review of the literature. Computers & Education, 53(3), 819-827.

Kay, R. H., & LeSage, A. (2009). A strategic assessment of audience response systems used in higher education. Australasian Journal of Educational Technology, 25(2).

Kenwright, K. (2009). Clickers in the classroom. TechTrends, 53(1), 74-77.

Nelson, C., Hartling, L., Campbell, S., & Oswald, A. E. (2012). The effects of audience response systems on learning outcomes in health professions education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 21. Medical Teacher, 34(6), e386-e405.

Szpunar, K. K., Moulton, S. T., & Schacter, D. L. (2013). Mind wandering and education: from the classroom to online learning. Frontiers in Psychology, 4, 495.

Channa van der Brug

Channa van der Brug